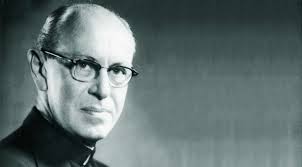

JOHN COURTNEY MURRAY:

UM INTÉRPRETE CONFIÁVEL DA DIGNITATIS HUMANAE?

por Brian W. Harrison

II. AS TESES DE MURRAY E O CONCÍLIO VATICANO II

Se o nosso argumento até agora tem sido correto, John Courtney Murray não teve sucesso na tentativa de harmonizar as duas teses seguintes com a doutrina católica, ao apelar para o “crescimento na consciência pessoal e política” e para o “condicionamento histórico” das declarações papais anteriores:

- A Igreja Católica pode exigir da autoridade política, como uma questão de direito ou lei divina, somente a liberdade, e não o reconhecimento de sua verdade única;

- A autoridade política não é competente para reconhecer a verdade única do catolicismo e muito menos para permitir quaisquer efeitos jurídicos sobre as vidas dos cidadãos que advenham desse reconhecimento.

Como vimos na Parte I deste artigo, Murray alegou em seu comentário sobre a Declaração Conciliar Dignitatis Humanae que essas teses foram efetivamente ensinadas pelo Concílio Vaticano II. Agora é chegada a hora de considerar a verdade desta afirmação.

Em relação à tese (1) acima, Murray faz esta afirmação ao comentar o artigo 13 da Dignitatis Humanae, que, depois de citar Leão XIII no sentido de que a liberdade da Igreja é “preeminente” ou “sobressai” (praestantissima) entre aquelas coisas que “dizem respeito ao bem da Igreja” e que devem “sempre e em toda parte”, ser salvaguardadas, faz a seguinte afirmação:

O princípio da liberdade da Igreja é fundamental em suas relações com as autoridades públicas e com toda a ordem civil.

Esta tradução mantém a ambiguidade, que, devido à ausência de artigos definidos e indefinidos em latim, é encontrada no texto original (Libertas Ecclesiae est principium fundamentale...). Murray, na edição Abbott, traduz isso como “A liberdade da Igreja é o princípio fundamental …”,[54] embora nas traduções oficiais do Vaticano para o espanhol e o italiano mantivessem a mesma ambiguidade[55]. No entanto, mesmo se concordássemos com Murray que o Concílio quis dizer que essa liberdade seja o princípio fundamental nas relações Igreja-Estado, e não apenas um princípio fundamental, isso de forma alguma justificaria o seu comentário de nota de rodapé que “a liberdade, e nada mais” é a única reivindicação que a Igreja pode lançar sobre o Estado como “uma questão de direito ou de lei divina”. Essa inferência não é mais lógica do que argumentar que, se “o fundamental” dever das autoridades públicas (em questões puramente temporais) é proteger a vida, a propriedade e a liberdade dos cidadãos de ataques violentos, segue-se que elas não estão sujeitas a quaisquer outros deveres temporais. Podemos dizer que, em qualquer tipo de empreendimento humano, proteger contra o que é destrutivo ou o mal é mais “fundamental” que a promoção positiva do que é bom, no sentido de que evitar sérios danos ou destruição tem uma prioridade lógica e temporal antes de qualquer construção ou aperfeiçoamento do que já existe.[56] Se estou na metade da construção da minha casa e enchentes começam a minar os alicerces, será tolice negligenciá-las naquele momento, a fim de começar a colocar no telhado. E se minha filha está doente com hepatite, levá-la ao hospital tem prioridade sobre mandá-la para a escola. Mas isso não implica que a casa não precise de cobertura ou que a minha filha não precise de escolaridade. Nem o parágrafo 13 da Dignitatis Humanae de modo algum implica que não haja qualquer obrigação para as autoridades civis de reconhecer a verdade única do catolicismo derivada da lei divina.

Na mesma nota, Murray tenta obter o apoio de Papa Paulo VI, citando a mensagem dos Padres conciliares aos dirigentes políticos de todo o mundo no final do Concílio Vaticano II:

E que pede a Igreja de vós, após quase dois mil anos de vicissitudes de toda a espécie nas suas relações convosco, que sois as potências da terra; que vos pede a Igreja neste momento? Ela vo-lo disse num dos documentos mais importantes deste Concílio: ela não vos pede senão a liberdade. A liberdade de crer e de pregar a sua fé, a liberdade de amar e servir o seu Deus, a liberdade de viver e de levar aos homens a sua mensagem de vida.[57]

Mas mais uma vez, é inútil procurar quaisquer conclusões explícitas ou implícitas sobre a lei divina nesta passagem. Na verdade, os dois primeiros períodos indagativos, enfatizando a natureza de constante mudança das relações de facto da Igreja com os governantes civis ao longo da história, suportam uma interpretação meramente prudencial e pastoral desta mensagem, de acordo com os objetivos gerais do Concílio. Ela simplesmente responde à pergunta sobre o que a Igreja considera adequado “hoje” como um pedido realista aos poderes políticos modernos em geral, e não a questão de que os direitos pertencem à Igreja no estrito princípio doutrinário. Dado o fato de que as populações de bem poucas nações de hoje estarem mais ou menos unidas pela profissão do catolicismo, isso só poderia levar a uma confusão prejudicial ao apresentar-se para toda a comunidade de governos nacionais um pedido direto de cumprimento imediato da lei divina em toda sua plenitude – isto é, o reconhecimento nacional, comunitária da única verdade do catolicismo. Tal pedido seria análogo em sua imprudência como ficar na esquina de uma rua na Londres moderna ou Nova York distribuindo folhetos a todos os transeuntes, dizendo-lhes que, por uma questão de direito divino, todos os homens e mulheres são obrigados a receber Santa Comunhão válida, na Igreja Católica. Isso, claro, seria verdadeiro: “se não comerdes a carne do Filho do Homem… não tereis a vida em vós mesmos” (João 6:53). Mas a obrigação de receber a Sagrada Comunhão é um aspecto da lei divina cujo cumprimento pressupõe a realização prévia de outros aspectos mais básicos – fé, batismo, e, se necessário, a confissão sacramental. Da mesma forma para com a obrigação dos governos em reconhecer a verdade do catolicismo. Não se pode razoavelmente esperar de governantes civis, cuja tarefa é o governo representativo de populações em grande parte ou predominantemente não-católicas, que promulguem leis que reconheçam o catolicismo como a religião verdadeira sob essas condições existentes.

Olhando para a mesma questão do ponto de vista dos direitos da Igreja, enquanto distintos dos deveres dos governos, a mesma questão básica pode ser colocada ao se recordar que não se renuncia a seus direitos simplesmente por não insistir sobre eles em uma situação determinada. Tudo o que mensagem de encerramento do Vaticano II aos governantes mundiais quis transmitir é que, dadas as condições atuais, a Igreja considera mais sábio adotar uma política global uniforme ao insistir apenas em seu direito à liberdade contra assédio ou interferência do Estado. O texto da Dignitatis Humanae não vai além disto, como Pe. Murray supõe, que a Igreja, por direito divino, possui apenas esse direito e “nada mais.”

Se a Declaração sobre a Liberdade Religiosa dissesse nada mais além do que já citamos, a crítica acima acerca do comentário enganoso de Murray estaria válida. Mas na verdade ela diz muito mais. Não só Dignitatis Humanae não ensina a tese liberal que Murray lhe atribui nesta nota de rodapé; ela reafirma a tese tradicional contrária.

Esta tese tradicional está implícita no parágrafo seguinte ao artigo 13, em que a Igreja apresenta uma dupla justificação para esta exigência de liberdade que ela vê como “fundamental” na sua relação com o Estado. Uma das razões para essa demanda é simplesmente a humanidade comum que seus membros compartilham com todos os não católicos: ela é uma “sociedade de homens” que tem o direito de viver em uma sociedade civil em conformidade com a sua fé. Pode-se esperar que nações e poderes seculares e não católicos possam razoavelmente se simpatizar com essa afirmação, uma vez que apenas apela para um direito humano natural.

Mas isso é apresentado apenas como uma razão secundária no artigo 13. A primeira razão por que a Igreja reivindica a liberdade está no nível sobrenatural – aquela oriunda da verdade revelada:

Na sociedade humana e perante qualquer poder público (coram quavis potestate publica), a Igreja reivindica para si a liberdade; pois ela é uma autoridade espiritual (ut pote auctoritas spiritualis), fundada por Cristo Senhor, a quem incumbe, por mandato divino, o dever de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas.[58]

Ao enfatizar que este “mandato divino” é apresentado “perante qualquer poder público” como uma razão para o direito liberdade da Igreja, o Concílio dá a entender claramente que, em princípio, todas as autoridades civis devem aceitá-la como um bom motivo. Ninguém lança um apelo afirmativo para outra pessoa ou autoridade, a não ser que ele acredite que esta outra pessoa ou autoridade, pelo menos em princípio, seja capaz de perceber a validade do argumento. Mas para qualquer governo reconhecer a validade deste argumento ele teria ipso facto de reconhecer a verdade única do catolicismo, uma vez que a Igreja Católica certamente não reivindica – perante qualquer poder público – ser apenas uma dentre uma série de “autoridades espirituais” a ter um mandato divino para evangelizar o mundo.[59] Assim, tanto a doutrina e os aspectos pastorais dos ensinamentos do Vaticano II sobre a liberdade da Igreja tornam-se claros. Para efeitos prudenciais e pastorais modernos a Igreja de hoje decidiu, no trato com os governos civis, insistir explicitamente apenas em seu direito à liberdade. Mas as razões mesmas apresentadas para este direito à liberdade implicitamente pressupõem o outro direito afirmado pela doutrina tradicional: o direito divinamente garantido da Igreja em ser reconhecida por todas as autoridades e poderes humanos como a verdadeira religião.

Talvez ainda mais importante, esta mesma doutrina tradicional, que Murray não aceitou, acabou por ser reafirmada de forma mais explícita no texto da Dignitatis Humanae por alterações posteriores que o teólogo jesuíta simplesmente as ignorasse em seu comentário na edição Abbott dos documentos. Na terceira última versão (o textus reemendatus) apenas uma breve declaração foi feita (no preâmbulo) para salvaguardar a continuidade da nova declaração com a doutrina tradicional:

Ademais, este tratamento da liberdade religiosa deixa intacta a doutrina católica tradicional com respeito à verdadeira religião e a única Igreja de Cristo.[60]

Muitos Padres se queixaram de que estava muito superficial, assim, na versão seguinte (o textus recognitus de outubro 1965) ela foi ampliada de modo a afirmar que o ensinamento do Concílio sobre a liberdade religiosa

deixa intacta a doutrina católica tradicional acerca do dever moral dos homens e das sociedades com respeito à verdadeira religião e a única Igreja de Cristo.[61]

Esta versão ainda deixou um bom número Padres insatisfeitos, e durante o último mês do Concílio as objeções conservadoras foram levadas mais a sério do que nunca pela comissão de redação. Ao apresentar o texto final para os Padres reunidos, o porta-voz da comissão, Bispo Emil de Smedt, reconheceu que “alguns Padres” tinham ainda expressado a preocupação de que as versões anteriores “não mostravam de forma suficiente como a nossa doutrina não se opunha aos documentos eclesiásticos até o tempo do Sumo Pontífice Leão XIII.”[62] De fato, um influente grupo de Padres conservadores haviam expressado seus problemas de consciência em relação ao artigo 6, que falava do “reconhecimento especial” dado pelo Estado a uma única religião em particular “à luz das circunstâncias históricas.” Isso parecia sugerir que a neutralidade do Estado em relação às diferentes religiões passasse agora a ser vista como doutrinariamente normativa, em contradição com as Encíclicas do século 19.[63] Em seu relatio final Smedt explicou a resposta da Comissão:

Quanto ao mérito do problema, um ponto deve ser assinalado: enquanto os documentos papais até Leão XIII insistiram mais sobre o dever moral das autoridades públicas em direção à verdadeira religião, os recentes Sumos Pontífices, ao manterem esta doutrina, complementaram-na destacando outro dever das mesmas autoridades, a saber, o de observar as exigências da dignidade da pessoa humana em assuntos religiosos, como um elemento necessário do bem comum. O texto apresentado hoje aos senhores recorda com mais clareza (ver nºs 1 e 3.) os deveres do poder público para com a verdadeira religião (officia potestatis publicae erga veram religionem); a partir do qual émanifesto que esta parte da doutrina não foi esquecida (ex quo patethanc doctrinae partem non praetermitti).[64]

Esta explicação é de suma importância, uma vez que constitui o único comentário oficial sobre a versão final e definitiva da passagem vital no preâmbulo, cuja evolução textual que ora consideramos. Este texto final (em que temos enfatizado as palavras adicionadas) afirma que a doutrina do Concílio sobre a liberdade religiosa

deixa intacta a doutrina católica tradicional acerca do dever moral dos homens e das sociedades com respeito à verdadeira religião e a única Igreja de Cristo.

Como acabamos de ver, os Padres Conciliares foram oficialmente informados que, ao darem os seus votos quer a favor quer contra a esta versão final do esquema sobre a liberdade religiosa, eles deveriam compreendê-la como uma reafirmação da doutrina dos Papas anteriores, como Leão XIII sobre os deveres da “autoridade pública” para com a verdadeira religião. E, como vimos, esses deveres da “sociedade” como tal, agindo por meio de sua autoridade pública. Esses deveres sempre foram um pressuposto reconhecido por esses Papas, como uma questão de direito divino, não apenas o respeito pela liberdade da Igreja, mas também o reconhecimento teórico e prático de sua autoridade única enquanto portadora da verdadeira religião.

É estranho observar que estas alterações vitais, incluídas no texto definitivo da Dignitatis Humanae, juntamente com a explicação oficial dada a elas, tenham passado solenemente despercebidas para o Pe. Murray, apesar de suas notas de rodapé nesta seção do documento, o Preâmbulo, serem extremamente copiosas – cerca de três vezes maior que o próprio texto[65] De fato, como vimos anteriormente, Murray atribui à Declaração, em suas notas sobre o artigo 13, a própria tese a qual é rejeitada nestes acréscimos de última hora no artigo 1º- a tese de que a Igreja, por lei divina, não pode reivindicar do Estado “nada além” do que a liberdade.

O fato é que as alterações do artigo 1º são a última palavra do Concílio sobre esta matéria, de tal forma que a fórmula geral, um tanto inadequada do artigo 6º sobre reconhecimento especial pelo Estado de uma religião deve ser interpretado à luz do artigo 1º, e não vice versa.[66] Em todo caso, o próprio artigo 6 também foi alterado na versão final, de modo a evitar a insinuação evidente que tal reconhecimento especial de uma religião fosse meio que uma relíquia do passado. O texto final (que, claro, refere-se ao “estabelecimento” de religiões não-católicas e não-cristãs, bem como a da verdadeira religião) fala de tal reconhecimento especial como obtido não “à luz das circunstâncias históricas”, mas “à luz das circunstâncias específicas” (circumstantii speculiaribus).[67] Ao ser aplicado ao catolicismo, ainda parece sugerir que o “estabelecimento” da Igreja é algum tipo de exceção a uma norma. Mas, à luz das alterações finais ao artigo 1, não pode ser entendido como uma norma doutrinária ou de jure, apenas como uma norma sociológica ou demográfica de facto. Ou seja, o artigo 6º deve ser simplesmente entendido como observando, implicitamente que a maioria dos países no mundo de hoje são compostos de cidadãos de diferentes religiões ou sem religião; mas que, em “circunstâncias particulares” um grupo religioso específico é, de facto, tão numeroso ou influente que é dado reconhecimento constitucional especial de algum tipo. Neste artigo, o Concílio prescinde inteiramente do que a doutrina católica (lei divina) tem a dizer sobre o reconhecimento da comunidade cívica da verdadeira religião. Mas a omissão neste momento é remediada pela reafirmação da doutrina no Preâmbulo.

Se as sociedades, ao agir como tal por meio de decisões da autoridade pública, tem o “dever moral” de reconhecer a verdade do catolicismo, então, obviamente, e, a fortiori, elas [as sociedades] tem a competência para assim fazê-lo. Nesse sentido as passagens da Dignitatis Humanae que já analisamos constituem uma resposta suficiente para segunda tese controversa de Murray, que ele também atribui a Declaração conciliar. Ao comentar sobre o artigo 6º, Murray diz-nos que “o governo está proibido de assumir … a tarefa de julgar a verdade ou o valor de propaganda religiosa. Caso contrário, seria superior a sua competência, que se limita aos assuntos da ordem temporal e terrestre.”[68]

Paralelamente às inserções finais no artigo 1, que dificilmente se harmonizam com essa interpretação da Declaração, deve-se notar que, de fato, o Concílio decidiu deliberadamente em não ensinar o que Murray diz que ela ensina. A versão original da assertiva sobre liberdade religiosa (a declaratio prior de 1964) incluiu a afirmação de que “o Estado, precisamente por causa da qualidade jurídica de sua autoridade, não está qualificado (ineptam esse) para fazer juízos de verdade em matéria religiosa.”[69] Murray não diz aos leitores da edição da Abbott que esta declaração foi retirada de todas as versões subsequentes, depois que muitos Padres conservadores se queixaram de que esse primeiro esquema parecia pôr em questão a própria possibilidade de um Estado confessional católico.[70]

As duas versões subsequentes que, no entanto, incorporam uma declaração equivalente ao comentário de Murray que a competência do Estado “se limita aos assuntos da ordem temporal e terrestre.” O textus reemendatus apresentado aos Padres no início da sessão de 1965, disse que a autoridade civil deve “restringir-se às coisas deste mundo” (sese ad res huius saeculires tringendo), e não deve “envolver-se (sese immisceat) naquelas coisas que concernem à orientação do homem à Deus.”[71] Mas esta passagem também foi eliminada em resposta às diversas críticas severas, uma vez que parecia sugerir o ideal de um Estado religiosamente “neutro” ou secular. Foi substituída por uma declaração muito mais tradicional (cf. final do artigo 3º da Dignitatis Humanae, que, em vez de dizer que o cuidado das preocupações terrestres [ou “das coisas deste mundo”] é o único propósito da autoridade civil, afirma que este é o seu fim “próprio” [ou “distintivo”] [finis proprius]). Isto está em harmonia com a doutrina tradicional que, embora questões temporais sejam, naturalmente, área de especial competência do Estado, ele também deve ter um olho para a salvação eterna do homem, reconhecer o mandato divino da Igreja Católica e sua competência especial nessa área e, assim, prestar plena cooperação. E, ao invés de rejeitar todo e qualquer tipo de “envolvimento” do Estado em assuntos religiosos, o texto final apenas rejeita a interferência mais pesada. Ele começa por observar que os atos religiosos “transcendem pela sua própria natureza da ordem terrestre e temporal”, e continua:

Por este motivo, a autoridade civil, que tem como fim próprio olhar pelo bem comum temporal, deve, sim, reconhecer e favorecer a vida religiosa dos cidadãos, mas excede os seus limites quando presume dirigir ou impedir os actos (dirigere vel impedire) religiosos.[72]

É justo concluir que, apesar da contribuição muito substancial do pensamento de John Courtney Murray à Declaração sobre a Liberdade Religiosa, o documento finalmente promulgado pelo Concílio, compreendido corretamente à luz de sua história textual e as explicações oficiais dadas aos Padres pelo relator, não adotou a nova opinião de Murray – uma opinião contrária a toda tradição Católica e aos sólidos pronunciamentos do magistério da Igreja – que as autoridades públicas da sociedade, em princípio, não precisam, e na verdade não podem, reconhecer a verdade única do catolicismo, e expressar este reconhecimento apropriadamente em seus atos oficiais. Infelizmente Murray e muitos outros comentaristas nos 25 anos desde que a Declaração foi promulgada apresentaram a Dignitatis Humanae para o mundo como se tivesse endossado esta opinião não aprovada, a despeito do fato que o documento ao final tenha reafirmado (embora em tons suaves) a tese tradicional contrária.

Pode-se alegar que a revisão pós-conciliar de Concordatas mais velhas entre a Santa Sé e vários países tradicionalmente ‘católicos’ (Espanha, Itália, Argentina, por exemplo) apóiam a interpretação de Murray da Dignitatis Humanae, uma vez que em tais casos o status do Catolicismo como a “religião de Estado” tenham sido deliberadamente descartada. Infelizmente, não há qualquer razão para duvidar de que este inovador entendimento, não-tradicional da Igreja e do Estado tenha desfrutado de ampla aceitação em níveis muito elevados na Igreja: como vimos, a grande maioria dos Padres Conciliares teria ficado muito satisfeitos em aprovar o esquema sobre a liberdade religiosa, mesmo sem as alterações de última hora que explicitamente (embora muito brandamente) reafirmaram a doutrina tradicional.

No entanto, a opinião da maioria dos bispos não constitui uma posição oficial da Igreja como tal. Além disso, a “secularização” destas concordatas de forma alguma pressupõe a aceitação oficial do Vaticano da tese de Murray que a autoridade política, como tal, é incompetente para reconhecer a verdade do catolicismo; e, tanto quanto é do conhecimento deste escritor, nenhum documento oficial da Santa Sé declarou ou deu a entender essa tese. As revisões de concordata são perfeitamente explicáveis simplesmente em termos de uma mudança na política, não necessariamente de uma mudança na doutrina. Ou seja, em países onde a secularização está agora muito avançada, e onde existe considerável hostilidade de fato para o gozo de qualquer reconhecimento especial ou privilégios para a Igreja na sociedade civil, a própria Igreja decidiu não insistir em algo mais do que a liberdade que outras entidades religiosas desfrutam. Isso não implica numa renúncia de direitos adicionais que ela possui in abstracto, apenas uma renúncia de seu exercício nesta situação.

Na verdade, podemos ir mais longe do que isso. Se a Igreja tivesse de fato renunciado a doutrina tradicional sobre a competência da comunidade política para reconhecer a verdadeira religião, ela teria tido coerentemente insistido na revisão substancial de todas as concordatas existentes que manifestassem tal reconhecimento. Mas isso não aconteceu.

É verdade que as expressões “Estado católico” ou “religião de Estado” não são mais encontradas em concordatas aprovadas pela Santa Sé; mas isso apenas reflete o fato de que o entendimento democrático atual e comum aceito de governo, o “Estado”, no sentido de autoridade pública dentro de uma nação, não deve se supor ser a autoridade soberana. É juridicamente o instrumento ou estar a serviço de um corpo cidadão soberano, e não o “mestre” de uma massa de “súditos” passivos. A essência da doutrina tradicional é que a comunidade cívica ou política como tal – a civitas, para usar a palavra favorita de Leão XIII – é, em princípio, obrigada a reconhecer a verdadeira religião, e expressar esse reconhecimento em atos do poder público. Quer o poder público seja visto ou não como aquele que decide pela comunidade (o modelos mais antigo e paternalista) ou simplesmente aquele que reflete uma decisão já tomada pela comunidade (o modelo democrático contemporâneo) não é doutrinariamente relevante, uma vez que não diz respeito à lei divina. A Igreja sempre teve como alternativas legítimas as várias formas de governo – monarquia, oligarquia e democracia – que foram reconhecidas pelo menos desde a época de Aristóteles.

Segue-se que nas condições contemporâneas a lei divina é expressa mais claramente ao falar de uma obrigação por parte das nações em reconhecer a verdadeira religião, em vez de uma obrigação por parte dos estados, uma vez que o “Estado” moderno, na medida em que significa “governo”,[73] não é a autoridade última de decisão final. E esta expressão contemporânea da doutrina tradicional é de fato encontrada em várias concordatas modernas entre a Santa Sé e os países menos secularizados do que aqueles do rico Ocidente. O Artigo 1º da Concordata de 1975 com a Colômbia, por exemplo, afirma:

O Estado, por consideração para com o sentimento católico tradicional da nação colombiana, considera a Igreja Católica, Apostólica e religião romana como um elemento fundamental do bem comum e do desenvolvimento integral da comunidade nacional.[74]

A Concordata atual entre a Santa Sé e da República Dominicana é mais enfática. Ela remonta a uma década antes do Concílio, mas porque ela já estava em harmonia com o ensino subsequente da Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa dos não-católicos bem como dos católicos, continuou em vigor até os dias atuais. O documento começa “Em nome da Santíssima Trindade”,[75]conferindo assim um tipo de “juízo de verdade teológica”, que John Courtney Murray considera ser a autoridade política incompetente para fazê-lo. Este juízo é repetido no primeiro artigo da concordata:

A religião Católica, Apostólica, Romana continua a ser a religião da Nação Dominicana e gozará dos direitos e prerrogativas que pertencem a ela, em conformidade com a Lei Divina e o Direito Canônico.[76]

Isto vai claramente muito mais além do que um mero tipo de “declaração de fato” sociológico que é o máximo que Murray vai permitir nos documentos constitucionais de um povo católico.[77]E no caso da Colômbia e da República Dominicana este reconhecimento nacional do catolicismo infringe além disso as normas preconizadas por Murray, naquilo que certamente tem “consequências jurídicas”: o catolicismo deve desfrutar de um status jurídico favoravelmente diferenciado em relação à legislação referente ao casamento, à educação pública, à designação de feriados, ao status civil do clero, e às outras áreas da vida nacional.[78] Talvez mais importante, esse reconhecimento é uma forte barreira constitucional contra a legalização das barbaridades neo-pagãs que afrontam a lei natural: aborto, “casamentos” de homossexuais, eutanásia, etc. Uma nação oficialmente católica, supõe-se, irá aceitar o papel da Igreja Católica como intérprete autêntica da lei moral natural, ao invés de confiar a sua interpretação aos caprichos volúveis da opinião da maioria.

Estas Concordatas que como tais continuam em vigor um quarto de século após a promulgação da Dignitatis Humanae sejam talvez a melhor prova de que, de acordo com a interpretação oficial da Sé de Pedro, a desaprovação da Declaração referente a “discriminação entre os cidadãos” por motivos religiosos (artigo 6) não significa que não possa haver “discriminação” legal entre as entidades religiosas enquanto tais. Em outras palavras, tais concordatas são um testemunho prático para a continuidade essencial entre a doutrina do século 19 sobre a Igreja e o Estado e aquela do Concílio Vaticano II. Murray, com efeito, não só assegurou, mas também atribuiu ao Concílio Vaticano II, a visão que o Estado, em princípio, não só pode, mas deve, fazer exatamente aquilo que, de acordo com Pio IX e Leão XIII (nas seguintes citações), o Estado tem, em princípio, nenhum direito de fazer: isto é, ele deve “tratar da mesma maneira as diferentes religiões” e, portanto, governar a sociedade” sem fazer distinção nenhuma entre a verdadeira religião e as falsas”[79] Estes Pontífices compreenderam e promulgaram seus ensinos sobre este ponto como uma questão de doutrina católica definitiva e imutável; e, ao sustentar esta doutrina, o Vaticano II continua a defender a honra de Cristo Rei, e os Seus direitos sobre a sociedade humana.

Nota:

Este artigo é uma versão estendida de um trabalho apresentado na Universidade Franciscana de Steubenville, Ohio, EUA, em 9 de novembro de 1990, como parte de uma conferência comemorativa do 30º aniversário da publicação do livro de Murray, We Hold These Truths.

[54] Abbott, Documents, op. cit., p. 693.

[55] Cf. Acordo entre a Santa Sé e a Espanha, em 28 de julho de 1976, em que “est principium fundamentale” é traduzido como “è principio basilare” em italiano e “es principio fundamental” em espanhol. AAS 68 (1976), p. 509.

[56]Cf. Salmo 11: 3, “Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer?”

[57]Abbott, Documents, op. cit., p. 693, n. 53 (texto original 730 p.).

[58]Dignitatis Humanae, no. 13 (tradução atual do escritor). Tradução de Murray (Abbott, p. 693) enfraquece o sentido ao omitir qualquer tradução da palavra quavis(“tudo/qualquer … o que quer”).

[59]Murray, porém (loc. cit.), Traduz auctoritas spiritualis como “uma autoridade espiritual.”

[60]Acta Synodalia (Roma, 1978), vol. IV, parte V, p. 78.

[61] Ibid.

[62]Synodalia Acta, vol. IV, parte VI, p. 719.

[63]Cf. Ralph M. Wiltgen, The Rhine Flows Into the Tiber (British ed.: Augustine Publishing Co., Devon, 1978), p. 251. [N.T.: Edição brasileira: O Reno se lança no Tibre, Ed. Permanência].

[64]Acta Synodalia, loc. cit. (cf. nota 62 acima).

[65] Cf. Abbott, Documents, op. cit., pp. 675-678.

[66]A explicação oficial dada para a adição de ac societatum no no. 1 foi para “uma maior clareza” (“quia clarius“). Acta Synodalia, vol. IV, parte VI, p. 731, 28-29 MM e resposta.

[67] Murray (Abbott, p. 685) traduz peculiaribus como “peculiar”, o que em Inglês tem uma conotação pejorativa (“estranho” ou “esquisito”). Peculiaris em latim não tem essa conotação.

[68] Abbott, Documents, op. cit., p. 684, n. 14.

[69]Acta Synodalia, vol. III, parte VIII, p. 442.

[70]Cf. García, op. cit., (cf. nota 13 no número anterior), p. 144.

[71]Acta Synodalia, vol. IV, parte V, p. 81.

[72]Dignitatis Humanae, no. 3. As especificações do no. 7 são considerados neste ponto no texto; ou seja, a sociedade civil, efetivamente, “tem o direito de se proteger ” no caso de certos abusos.

[73]Na verdade, nem sempre significa “governo”, e isso adicionou um outro elemento de confusão na discussão. “Estado” às vezes significa uma nação inteira, e não apenas o seu governo (“Estado de Israel”); ou pode significar uma região semi-autônoma dentro de uma nação (“Estado de Ohio”).

[74]AAS 67 (1975), p. 422 (atual tradução do escritor, grifo nosso).

[75]AAS 46 (1954), p. 433.

[76]Ibid., p. 434 (atual tradução do escritor, grifo nosso).

[77]Murray, The Problem of Religious Freedom, p. 96. Um exemplo de um documento constitucional que Murray presumivelmente consideraria adequado é o da República da Irlanda, que simplesmente menciona o catolicismo como a religião da maioria dos seus cidadãos.

[78]Cf. AAS 67 (1975), pp. 423-434; AAS 46 (1954), pp. 435-457.

[79]Immortale Dei, no. 35, e Quanta Cura, no. 3.

FONTE

HARRISON, Fr. Brian W. JOHN COURTNEY MURRAY: A RELIABLE INTERPRETER OF DIGNITATIS HUMANAE? <http://www.rtforum.org/lt/lt34.html>. Janeiro de 1991.

PARA CITAR

HARRISON, Pe. Brian W. JOHN COURTNEY MURRAY: UM INTÉRPRETE CONFIÁVEL DA DIGNITATIS HUMANAE? (Parte 2)