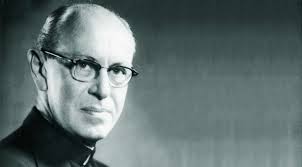

JOHN COURTNEY MURRAY:

UM INTÉRPRETE CONFIÁVEL DA DIGNITATIS HUMANAE?

por Brian W. Harrison

INTRODUÇÃO

Um quarto de século após a promulgação da Declaração sobre a Liberdade Religiosa Dignitatis Humanae, ao final do Concílio Vaticano II, as teses do Pe. John Courtney Murray sobre o que ele chamou de “atendimento público da religião” pelo poder civil[1] vem assumindo uma nova importância à luz da dolorosa ruptura na Igreja Católica, que teve lugar em Ecône, na Suíça, em 30 de junho de 1988.[2] Arcebispo Marcel Lefebvre já deixou claro nos últimos anos que o ensino da Dignitatis Humanae (ou o que ele considera ser o seu ensino) é um dos principais obstáculos para a reconciliação com a Santa Sé. E Murray, como é bem conhecido, foi um dos periti mais importantes envolvidos na elaboração da Declaração Conciliar. Este ensaio, o qual irá considerar alguns aspectos da teologia de Murray em relação ao do Vaticano II e da tradição católica, deve ser visto à luz do apelo lançado pelo Papa João Paulo II, no Motu Proprio Ecclesia Dei (02 de julho de 1988), imediatamente após a excomunhão de Lefebvre e daqueles a quem ele ilicitamente consagrou como Bispos: o Papa pediu um estudo mais aprofundado destes aspectos controversos da doutrina do Vaticano II, “no qual se ponha em relevo a continuidade do Concilio com a Tradição”.[3]

Tão influente foi Murray como arquiteto da Dignitatis Humanae que muitas vezes se tem à tendência em quase identificar suas teses, sobre a Igreja e o Estado, com o ensinamento do próprio Concílio. Nos países de língua inglesa durante a primeira década após o Concílio Vaticano II, esta tendência foi fortemente reforçada pelo próprio Murray, por meio da onipresente edição do best-seller de Walter M. Abbott, dos documentos do Concílio. Murray não só foi o tradutor principal da Declaração sobre a Liberdade Religiosa para esta edição, como também forneceu um ensaio introdutório e copiosas notas explicativas.[4] Esta publicação e outras semelhantes em diferentes línguas, muitas vezes de estudiosos jesuítas, têm contribuído para uma impressão generalizada de que a Declaração Conciliar representa um desvio considerável em relação a doutrina Católica tradicional.

Neste ensaio nenhuma tentativa será feita de enunciar um argumento completo ou geral relativo à continuidade essencial da Dignitatis Humanaecom as doutrinas tradicionais.[5]Existiam basicamente duas questões, estreitamente relacionadas, mas distintas, na polêmica entre Murray e seus críticos conservadores antes e durante o Concílio: em primeiro lugar, a questão do reconhecimento ou “estabelecimento” especial do catolicismo pelo Estado; e, em segundo lugar, a questão da repressão do Estado de manifestações religiosas públicas por parte de não-católicos. A primeira destas disposições legais não implica necessariamente na segundo, mas a segunda pressupõe claramente a primeira. De qualquer modo, não abordaremos sequer minimamente neste ensaio o segundo problema – o da liberdade religiosa como tal. As presentes observações serão limitadas a algumas reflexões críticas sobre o pensamento de Murray a respeito da primeira e mais geral questão – os princípios fundamentais das relações Igreja-Estado. Será argumentado, em primeiro lugar, que as tentativas de Murray para conciliar suas teses sobre o assunto com a doutrina católica tradicional foram infrutíferas; e em segundo lugar, que, apesar de versões anteriores do esquema conciliar sobre a liberdade religiosa refletirem essas teses muito de perto, as futuras alterações que foram incorporadas ao texto final definitivo (alterações que Murray parece ter negligenciado em suas notas explicativas de rodapé na edição de Abbott dos documentos) impediu o Concílio de endossar esses aspectos não-ortodoxos do pensamento de Murray. Se estes argumentos são válidos, portanto, pelo menos uma preocupação importante dos católicos “tradicionalistas”, em relação ao Vaticano II, ver-se-á como improcedente. Ao mesmo tempo, um entrave será removido da plataforma de muitos dissidentes no extremo oposto do espectro ideológico: aqueles que (como o Padre Charles Curran[6]) acolhe de bom grado a alegada contradição da Dignitatis Humanaecom a doutrina antecedente da Igreja, ao considerar que o Concílio,deste modo, estabeleceu um precedente para os tipos de “reversões” doutrinais que eles defendem em outras áreas do ensinamento da Igreja. Ouve-se o argumento que, por exemplo, uma vez que um Concílio Ecumênico já contradisse, nada menos do que as encíclicas doutrinais dos Papas Pio IX e Leão XIII, é inútil apelar para a autoridade da Encíclica Humanae Vitae, na tentativa de sustentar a imutabilidade do ensino tradicional contra a contracepção. O fato desta conclusão ser claramente válida, caso a premissa fosse correta, deveria servir para sublinhar a gravidade da questão em apreço. Nada menos do que a credibilidade do magistério romano, e, portanto, a da própria Igreja Católica, estaria aqui em jogo.

I. AS TESES DE MURRAY E A DOUTRINA TRADICIONAL DA IGREJA CATÓLICA

Os pontos de vista controversos de John Courtney Murray sobre esta matéria figuram convenientemente em várias proposições sucintas em seus comentários sobre Dignitatis Humanae na edição de Abbott. Em virtude de uma localização altamente estratégica, elas agora vieram ser assimiladas por milhares de seminaristas, sacerdotes, religiosos e leigos católicos cultos de língua inglesa como representando com precisão o ensinamento autêntico do Vigésimo Primeiro Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Ao comentar sobre o artigo 13 da Declaração, por exemplo, Murray diz:

A Igreja não considera, como uma questão de direito ou de lei divina a alegação de que ela deve ser definida como a “religião do Estado.” Sua reivindicação éa liberdade, nada mais que isso.[7]

A primeira frase aqui é provavelmente demasiado ambígua, tal como está, para ser formalmente avaliada em termos da sua ortodoxia. A expressão “religião do Estado”, especialmente tendo em vista as aspas utilizadas pelo próprio Murray, pode, em si, ser entendida como nada menos do que uma fórmula historicamente condicionada de reconhecimento cívico ou do Estado de uma verdade singular do catolicismo: ou seja, por exemplo, o tipo de concordata que tem sido uma característica das relações entre a Santa Sé e várias nações predominantemente católicas durante os últimos dois séculos. E só há relativamente pouco tempo que a frase exata “religião do Estado” passou a ser usada mais comumente. E seria obviamente correto negar que a lei divina exigisse um determinado tipo de documento legal com determinada fraseologia.[8] No entanto, a segunda sentença de Murray acima citada fica claro que ele não está fazendo uma observação meramente trivial deste tipo. O que ele quer negar é que a lei divina exige que os Estados ou governos reconheçam qualquer tipo de estatuto jurídico especial para o catolicismo em virtude de sua única verdade; tudo o que a Igreja pode exigir do Estado como um direito dado por Deus, de acordo com Murray, é “a liberdade, e nada mais.”

Este tipo de afirmação sobre o que a lei divina exige ou não faz ou não é claramente ‘doutrinal’ na natureza: se for de todo verdade, é uma verdade universal e imutável. Isso é importante, porque às vezes, especialmente em seus escritos pré-conciliares, Murray foi um pouco mais hesitante sobre tais assuntos. Em “We Hold These Truths [Nos Cremos Nessas Verdades]”, por exemplo, o ensaio “Civil Unity and Religious Integrity [União Civil e Integridade Religiosa]“ insiste em que o autor, enquanto católico americano, aceita o princípio da “separação entre Igreja e Estado”, como expresso na Primeira Emenda, “apenas como um direito, e não como um dogma”. “Não está investidada santidade que se atribui ao dogma, mas apenas da racionalidade que se atribui à lei.”[9] Ao adotar esta posição, Murray não tem dificuldade em mostrar que tal está em perfeita harmonia com o que os Papas até aquele momento tinham, de forma consistente, reconhecido: que em uma sociedade religiosamente pluralista, como os Estados Unidos, esta forma benigna da separação entre Igreja e Estado é um arranjo prático útil, propício à liberdade e à convivência pacífica entre as de diferentes fés.[10] Murray não afirmou que este tipo de arranjo constitucional deveria necessariamente ser adotado em todos os outros países, inclusive os predominantemente católicos. Se ele pensou isto, ele não o disse. Ao contrário, ele limitou-se à observação de que a experiência de privilégio nesses países “especialmente em terras latinas” com provocou com frequência inimizade e perseguição como forma de reação,[11] e que na América, “De um modo geral … tem sido bom para a religião, para o catolicismo, para simplesmente se obter o direito de liberdade”[12] – ou seja, a mesma liberdade que as outras denominações religiosas.

Até o final de 1964, no entanto, após dois anos de intenso debate no Concílio Vaticano II por ainda não se ter produzido a tão esperada Declaração sobre a Liberdade Religiosa, o clima mudou. Frustração e impaciência estavam funcionando em um nível alto nas fileiras dos teólogos e bispos mais liberais, como resultado da decisão do Papa em não ignorar os procedimentos padrões do Concílio de modo a permitir que a versão mais recente do esquema sobre a Liberdade Religiosa fosse colocada em votação (e, com toda a probabilidade, ser promulgada) até o final da sessão de 1964.[13] Foi nesse clima de tensão crescente que o trabalho mais polêmico de Murray sobre a Igreja e o Estado – “The Problem of Religious Freedom [O Problema da Liberdade Religiosa]” – foi publicado.[14]Neste extenso artigo, o teólogo jesuíta pretendeu propor uma reviravolta – uma vigorosa e detalhada refutação de seus críticos católicos conservadores – de modo a preparar o caminho para uma rápida vitória na última sessão do Concílio, em 1965.

Neste ensaio Murray de fato sustenta que o essencial da fórmula americana – liberdade para a Igreja, mas sem quaisquer privilégios legais ou jurídicos substanciais – deveria agora ser a norma em todos os lugares, mesmo em países predominantemente católicos. Sua posição é que até mesmo um ‘privilégio’ meramente nominal em tais países nunca é moralmente obrigatória (ou seja, requerido por Deus): apenas a liberdade é sempre suficiente para a Igreja Católica:

O fato da unidade religiosa de um povo particular, na fécatólica, não comporta a necessidade de uma institucionalização, como se a situação de privilégio legal fosse um ideal constitucional católico..[15]

Além disso, Murray agora afirma que se – em uma cultura majoritariamente católica -houver qualquer privilégio constitucional para a Igreja Católica, não deve ser mais do que meramente nominal. Não deve afetar legalmente a vida dos cidadãos; e o Estado, ao reconhecer tal “privilégio” como meramente nominal, não pode afirmar que esteja com isso discernindo ou reconhecendo a verdade religiosa do catolicismo, mas apenas o fato sociológico de sua predominância local. Assim, para todos os efeitos práticos, tal regime seria praticamente indistinguível do modelo americano. Isso fica claro na seguinte passagem:

Todavia, além do respeito por um costume histórico, onde exista, não é estranho ou contrário à liberdade religiosa que o povo de um país particular declare o seu vínculo comum com a Igreja católica num documento constitucional. Esta declaração não tem consequências jurídicas, mas apenas valor de afirmação de um fato;[16]

Esta rejeição a qualquer tipo de “estabelecimento” católico que teria “consequências jurídicas” é a implicação de uma outra tese intimamente relacionada que Murray enuncia de forma sucinta em suas observações sobre a Dignitatis Humanae na edição Abbott. Ao comentar sobre o artigo 6º da Declaração, Murray nos assegura que, de acordo com o Concílio Vaticano II,

o governo está proibido de assumir o cuidado da verdade religiosa como tal … ou a tarefa de julgar a verdade ou o valor de propaganda religiosa. Caso contrário, seria superior a sua competência, que se limita aos assuntos de orden temporal e terrestre.[17]

Mais uma vez, a primeira frase aqui seja talvez demasiada ambígua em si mesma para se dedicar qualquer “nota teológica” formal. Seria absolutamente correto negar à autoridade civil o direito de “julgar” a verdade de afirmações religiosas, ou assumir o “cuidado de verdade religiosa”, caso se entenda com isso simplesmente que os funcionários leigos ou políticos não podem usurpar o papel magisterial do Papa e dos Bispos, ao atreverem-se decidir com autoridade o que é ou não é compatível com a fé católica ou a moral. No entanto, Murray quer incluir aqui uma negação da antiga tese católica de que aqueles que detêm o poder político (seja um grupo de cidadãos juridicamente soberano em uma democracia, ou um monarca juridicamente soberano em uma autocracia) são, em princípio, não apenas capazes (como todos os seres humanos racionais) de discernir a verdade única do catolicismo, mas são obrigados, por princípio e em virtude da natureza social do homem, de refletir esse discernimento de maneira apropriada, no exercício de suas funções oficiais.[18]

É clara a intenção de Murray em negar essa tese católica tradicional, não só a partir da frase seguinte em seu comentário sobre a Dignitatis Humanae, onde é dito que a “competência” de governo “se limita aos assuntos da ordem temporal e terrestre, mas também a partir de declarações mais amplas de sua posição em “The Problem of Religious Freedom. [O Problema da Liberdade Religiosa]”. Ele afirma que “na tradição constitucional” (a tradição com a qual ele pessoalmente concorda),

nenhum funcionário público tem o poder, em virtude de seu cargo público, de inquirir sobre as credenciais teológicas de qualquer grupo religioso, e decidir se ele existe de iure divino, se a sua doutrina e política estão conformes à revelação divina … A doutrina erastiana segundo a qual os poderes públicos são o árbitro da verdade religiosa … não é apenas contrária à doutrina cristã, mas também contrária ao princípio político.[19]

Esta passagem deixa claro o erro de Murray ao fazer a distinção, acima explicada, entre o tipo de julgamento religioso que é de competência especial dos líderes da Igreja e aquele que, a princípio, pertence à raça humana como tal. A primeira frase na citação acima, certamente, exclui a idéia de que a Igreja Católica, como tal, pode e deve ser reconhecida pelas autoridades públicas como existente de “iure divino.” Mas a segunda frase mostra que Murray confunde essa idéia (que é a simples doutrina católica tradicional) com a “doutrina eurastiana” (que é, como ele diz, pouco ortodoxa, na medida em que usurpa os direitos do Papa e dos Bispos e vê o governo como um “árbitro” geral de toda a verdade religiosa). Ao rejeitar como “erastianismo” ambos os tipos de discernimento religioso por parte do poder público, Murray joga fora a água da bacia com o bebê.

Um pouco mais adiante, no mesmo ensaio Murray não apenas subentende mais uma vez que a autoridade civil é incompetente para reconhecer a verdade do catolicismo, mas também afirma que o governo não pode pôr em prática todas as decisões recebidas do Magistério da Igreja (um procedimento que claramente não usurparia qualquer função deste último):

Os poderes públicos não tem competência em fazer julgamentos teológicos. Tão pouco pode a sua ação ser fundamental na execução das decisões judiciais teológicas feita pela Igreja.[20]

Até agora nos ocupamos simplesmente em expor as duas teses controversas do Pe. Murray, que são quase como dois lados da mesma moeda: que a Igreja Católica, por direito divino, pode exigir apenas a liberdade, e não o reconhecimento de sua verdade única, das autoridades políticas; e que estas autoridades, por sua vez não têm competência para reconhecer esta verdade única, muito menos em permitir quaisquer efeitos legais ou jurídicas fluam a partir desse reconhecimento. No decurso da nossa exposição já dissemos que essas teses não estão em harmonia com a doutrina católica tradicional. Agora, será adequado para justificar essa crítica com referência aos pronunciamentos do Magistério da Igreja.

Na verdade, esses pronunciamentos sempre foram bem conhecidos de ambos os lados na disputa. Na encíclica Quanta Cura, Pio IX condenou a visão de que “a sociedade humana deve ser constituída e governada… sem fazer qualquer distinção entre a religião verdadeira e as falsas religiões.”[21] O Papa afirmou que estas”distorcidas opiniões”, juntamente com outras especificada na Encíclica, “por todos os filhos da Igreja católica sejam tidas como absolutamente (omnino haberi) e provadas, proscritas e condenadas.”[22] a contradição entre Quanta Cura e visão de Murray (que o reconhecimento do governo da verdadeira religião não é uma exigência da lei divina) dificilmente poderia ser mais enfática ou mais explícita, uma vez que Pio IX insiste que o erro condenado ataca

a virtude salutar que a Igreja Católica, por instituição e mandato de seu Divino Autor, deve livremente, até a consumação dos séculos, infundir não somente nos indivíduos, como também nas nações, nos povos e nos governantes.[23]

Leão XIII é pouco menos enfático. Ele afirma na Encíclica Immortale Dei que “tratar da mesma maneira as diferentes religiões, não é permitido nem aos indivíduos nem às sociedades”.[24] De fato,

as sociedades não podem sem crime …admitir uma indiferentemente, segundo seu beneplácito. Honrando a Divindade, devem elas seguir estritamente as regras e o modo segundo os quais o próprio Deus declarou querer ser honrado.[25]

Para torná-la cristalina que ele trata sobre a lei divina aqui, o Papa Leão afirma no início da Immortale Dei que os princípios nela expostos representam

a florescência espontânea da doutrina evangélica. Julgamos, pois, ser de suma importância e conforme ao Nosso múnus Apostólico confrontar as novas teorias sociais com a doutrina cristã. Destarte, temos a confiança de que a verdade dissipará, por um só brilho, toda causa de erro e de dúvida, de tal sorte que cada um facilmente poderá ver essas supremas regras de conduta que deve seguir e observar.[26]

Mais recentemente o Papa Pio XI, ao instituir a Festa de Cristo Rei, com a Encíclica Quas Primas, expressou sua esperança de que, por meio deste novo enriquecimento da liturgia da Igreja,

Com a celebração ânua desta festa hão de relembrar-se, outrossim, os Estados que aos governos e à magistratura incumbe a obrigação, bem assim como aos particulares, de prestar culto público a Cristo e sujeitar-se às suas leis. Lembrar-se-ão também os chefes da sociedade civil do juízo final, quando Cristo acusará aos que o expulsaram da vida pública, e a quantos, com desdém, o desprezaram ou desconheceram; de tamanha afronta há de tomar o Supremo Juiz a mais terrível vingança; seu poder real, com efeito, exige que o Estado se reja totalmente pelos mandamentos de Deus e os princípios cristãos, quer se trate de fazer leis, ou de administrar a justiça, quer da educação intelectual e moral da juventude, que deve respeitar a sã doutrina e a pureza dos costumes.[27]

Como John Courtney Murray interpretou essas declarações do Magistério, que muitas vezes foram apresentadas contra ele por seus críticos antes e durante o Concílio Vaticano II? No nível da hermenêutica geral, ele chamou a atenção para as diferenças filosóficas profundas entre a sua escola de pensamento e a desses críticos – “diferenças que, segundo ele, eram tentativas de um diálogo “abortivo”. Os dois pontos de vista contrastantes, disse ele,

não se confrontam como uma afirmação confronta uma negação. Suas diferenças estão em um nível mais profundo – na verdade, em um nível tão profundo que seria difícil ir mais fundo. Eles representam o embate contemporâneo entre classicismo e consciência história.[28]

Ao avaliar as declarações pontifícias anteriores, diz Murray, o erudito que possui essa “consciência histórica”

faz a pergunta … não é o contexto histórico do documento com suas intenções pastorais, polêmicas e doutrinais a ser considerado, com o resultado de que aquelas afirmações particulares possam ser consideradas como historicamente condicionadas e, portanto, sujeitas a um maior desenvolvimento no que tange a sua forma de conceber e de se expressar, sob circunstâncias alteradas e com o surgimento de novas questões que afetam as perspectivas em que a verdade é vista.[29]

Contrariamente à “consciência histórica”, a mentalidade “classicista” que Murray rejeita (ele alega que tanto o seu “arcaísmo” e seu “anacronismo” são “agora proibidos” à luz da”aceitação mais ampla” do Papa João e deste século de “contexto histórico alterado”[30]) é uma tentativa equivocada (nos é dito) “para aderir ou voltar para a síntese ou para a sistematização de uma época anterior, o que é tido como simples e mais puro.”[31] Este “classicismo”, admite que Leão XIII, por exemplo, “de fato, falou dentro de um contexto histórico”; no entanto, ele acha “que suas declarações transcenderam o contexto” e insiste (equivocadamente, ao que parece, na visão de Murray) que

o que importa é o que ele disse – as proposições que ele colocou no papel. Essas proposições permanecerão para sempre, verdadeiras, certas e imutáveis.[32]

Os vários “ismos” pejorativos com que Murray rotula seus adversários, nos tentam a responder à sua polêmica com outros rótulos. A espécie de “consciência histórica”, que parece pôr em dúvida se algumas proposições podem transcender seu contexto histórico parece perigosamente semelhante ao historicismo ou ao relativismo. E se a ideia de que “o que importa é o que (o Papa Leão) disse – as proposições que ele colocou no papel” pode ser estigmatizado por Murray como um lamentável “classicismo”, isso parece sugerir que o objeto real de seu pesar não pode de fato ser outro senão a filosofia perene – os princípios básicos, os conhecimentos e os procedimentos da própria razão humana. Pio IX, como vimos, “colocou no papel” a afirmação absoluta que o reconhecimento exclusivo da Igreja Católica pela comunidade política é uma obrigação decorrente do “mandato de seu Divino Autor,” válido “até a consumação dos séculos.” A filosofia perene (junto com o senso comum) chegaria a conclusão – cem anos mais tarde, mas mesmo assim bem antes da “consumação dos séculos” – que se Pe. Murray afirma que, na verdade não existe tal obrigação divinamente imposta e perpétua, logo o Papa do século 19 e o teólogo do século 20 ambos não podem estar corretos. Suas respectivas afirmações contradizem clara e inelutavelmente, do que resulta que Murray deveria admitir que sua tese constitui-se realmente em uma dissidência desta [afirmação] e de afirmações paralelas do Magistério do século 19, e não é apenas um “maior desenvolvimento no que tange à sua forma de conceber e de se expressar.”[33]

Murray tenta resolver esse tipo de crítica da seguinte forma:

A Segunda Visão (i.e. a visão de Murray e de seus simpatizantes) pode incitar a questão, ao citar a afirmação de Pio XII que a doutrina do sol, da lua e das duas espadas de Bonifácio VIII estava historicamente condicionada e hoje está ultrapassada. Em resposta, a Primeira Visão (ou seja, a dos “clássicos”) muda de assunto, levantando a questão da autoridade doutrinária das encíclicas papais, com as citações apropriadas. Esta questão é importante, mas parece ser uma resposta à questão anterior. Novamente as partes fracassam em dialogar.[34]

Talvez possamos reavivar o diálogo sobre este ponto aqui e agora. Na alocução 1955 a qual Murray se refere, Pio XII na verdade não disse que a declaração do Papa Bonifácio estava “hoje ultrapassada”, mas disse que “Esta concepção medieval foi condicionada por sua época.”[35] Pio XII estava comentando sobre a afirmação de Bonifácio VIII em 1303 que:

assim como a lua não tem luz, exceto a que ele recebe do sol, assim também nenhum poder terreno tem alguma coisa que ele não receba do poder eclesiástico. … Todos os poderes … são de Cristo, e de Nós como Vigário de Jesus Cristo.[36]

O Papa Bonifácio fez esta declaração não como pastor e doutor supremo de todos os cristãos, mas apenas para os enviados do rei alemão, Albert de Habsburgo; por isso mesmo o católico mais ultramontano teria pouca dificuldade em considerar que um enunciado papal dessa categoria poderia estar simplesmente errado.

Mas por que Murray acusa seus críticos de “mudar de assunto”, quando eles agora levantam a questão da autoridade relativa aos diferentes tipos de declarações papais? A “questão anterior” para a qual ele diz que este tema “parece ser uma resposta”é a questão (colocada apenas pelo próprio Murray) para saber se “afirmações papais particulares possam ser consideradas como historicamente condicionadas e, portanto, sujeitas a um maior desenvolvimento … sob circunstâncias alteradas.” Sua linha de argumentação parece ser a de que seus críticos conservadores – por deferência à autoridade de Pio XII se não por outro motivo – deveriam admitir uma resposta afirmativa a esta questão; mas desde que tal admissão prejudicaria a causa deles, normalmente preferem fugir do ponto “mudando de assunto.”

Mas isso realmente prejudica a causa deles? A expressão “historicamente condicionada” (quer usada por Pio XII quer por outros escritores) é, geralmente, uma espécie de eufemismo, e um tanto vago. Usamos para educadamente intimidar que – a despeito de uma certa crença ou afirmação respeitosa do passado seja compreensível em seu contexto histórico – agora passa a ser vista como errônea ou pelo menos insuficiente. Mas a diferença entre “errônea” e apenas “inadequada” pode ser muito importante. Nenhum católico que segue a filosofia perene teria qualquer dificuldade em admitir que, mesmo definições ex cathedra possam ser “historicamente condicionadas”, no sentido de que podem revelar-se inadequados para as necessidades de uma época posterior, devido à forma como o seu ensino era originalmente expressado. No entanto, ele não admitirá que tais definições estivessem erradas no que elas expressam, porque acredita que são infalivelmente verdadeiras. Mas, no caso de declarações papais menores, como a declaração de Bonifácio VIII, aqui consideradas, nosso filósofo perene estará preparado para admitir a possibilidade do tipo “condicionamento histórico”, que inclui erro evidente, não apenas inadequação. Daí resulta que, uma vez que a verdade ou o erro de certas proposições doutrinárias universais feitas por Pio IX e Leão XIII seja realmente o ponto em questão, o questionamento pertinente que emerge neste momento, é justamente o de sua autoridade – ou seja, quão ‘maior ‘ou ‘menor ‘ elas são em comparação com o que Bonifácio VIII declarou, e que Murray achou por bem introduzir na discussão. É ele, e não seus críticos, que parece fugir da questão central aqui – concentrando a atenção indevida sobre a noção convenientemente vaga de “condicionamento histórico.”

De qualquer forma, é relevante fazer mais uma pergunta sobre o que, na visão de Murray, são as “circunstâncias alteradas”, que ele pensa justificar uma abordagem tão diferente daquela dos Papas pré-conciliares. Mais uma vez, ao longo do ensaio que estamos considerando, encontramos apelos recorrentes para o que Murray chama “crescimento na consciência pessoal e política” da humanidade. De acordo com Murray, a premissa fundamental da visão que ele defende é que

a natureza do homem é uma natureza histórica, cuja exigências racionais manifestam-se progressivamente, sob o impacto do contexto político-social em constante mudança, e em resposta à crescente consciência pessoal e política.[37]

Com base nessa premissa, e prestando atenção nos “sinais dos tempos”, Murray nos diz que a visão das relações Igreja-Estado aceito por ele próprio e muitos outros católicos modernos

apresenta-se como o palco contemporâneo na crescente compreensão da tradição. Este entendimento não pode ser encontrado em documentos eclesiásticos do século XIX. Foi trazido à vida por um dinamismo próprio do século XX, o crescimento da consciência pessoal e política, observado pela primeira vez por Pio XII e mais plenamente desenvolvido em suas implicações por João XXIII.[38]

O conceito de “crescimento” – neste contexto uma metáfora tomada da biologia – significa, é claro, a mudança, e mais especificamente, uma mudança para a maturidade ou perfeição – mudança para melhor. Mas se o entendimento generalizado do século XX, da Igreja e do Estado é muito superior à dos Papas do século XIX, é precisamente o ponto em questão. Essa superioridade precisa ser demonstrada, e não apenas afirmadas ou sugeridas. É claro que, com base em uma determinada filosofia da história – a crença no progresso inevitável da humanidade – as idéias do século XX são, por definição superiores aos de um século antes, assim como um garoto de quinze anos é, por definição, ou por exigências da natureza, mais maduros do que uma criança de cinco anos de idade. As afirmações de Murray muitas vezes parecem pressupor algo de tal filosofia da história; mas em outros momentos, ele admite que a “história” pode levar a humanidade para baixo, assim como para cima, em termos de qualidade de vida política. Ele afirma, por exemplo, que “a concepção medieval da realeza” incorpora uma bem alicerçada tradição constitucional de governo limitado, e lamenta o fato de que, até o século 19, “a tradição havia sido obscurecida pela história – pela decadência da tradição constitucional após o Quatrocento “, levando ao surgimento de monarquias absolutas.[39] Mas se isso é verdade, então ele não pode simplesmente presumir que a mudança do século 20 em “conscientização” representa um “crescimento”, ao invés de “decadência”, em relação ao ensinamento dos Papas do século 19.

Além disso, Murray tende a falar de “o século XX” e do “homem contemporâneo” como se todos, ou quase todos, agora pensassem como ele faz sobre relações Igreja-Estado. Mas isso simplesmente não é verdade. Um grande número de católicos tradicionalmente orientados discordam enfaticamente, para não mencionar a grande maioria das centenas de milhões de muçulmanos no mundo, um grande número de hindus, budistas e judeus (em relação ao Estado de Israel) e muitos adeptos de outras religiões e ideologias. Ou seja, para uma parte muito significativa da raça humana contemporânea – possivelmente até mesmo a maioria – está longe de ser evidente que o governo, em nosso próprio tempo, seja incompetente para reconhecer e favorecer uma religião em particular ou uma visão de mundo sobre os outros. Murray de fato não admite que a “incompetência” do Estado em matéria religiosa não seja “uma espécie de princípio transcendental, derivado de alguma lei eterna”, mas ele logo acrescenta:

A fórmula exata é que o Estado, sob as condições atuais de crescimento em consciência pessoal e política, é competente para fazer apenas uma coisa em matéria de religião, ou seja, de reconhecer, garantir, proteger e promover a liberdade religiosa das pessoas. Estaé a extensão da competência do Estado constitucional contemporâneo.[40]

No entanto, despojada do seu recurso retórico ao “crescimento” (uma palavra que carrega tons de fuga da questão sobre o inevitável progresso ou melhoria) e de seu apelo estatístico implícito acerca de um consenso inexistente entre “o homem contemporâneo”,[41] O argumento de Murray equivale a pouco mais do que a afirmação de que a Igreja universal deveria endossar a sua visão do papel religioso muito limitada do Estado, principalmente porque o momento presente também passa a ser o ponto de vista de um grande número de outras pessoas – especialmente nas sociedades liberais secularizadas da Europa Ocidental e América do Norte. Mas esse tipo de afirmação, é claro, não soa quase tão imponente e irresistível[42] como uma demanda que se diz surgir inexoravelmente de algo tão augusto como um “crescimento na consciência do homem contemporâneo.”

Em sua tentativa de mostrar que a Igreja de hoje não precisa aderir a certas “proposições … colocadas no papel” pelos Papas anteriores, não obstante a sua gravidade aparente, Murray não se apóia exclusivamente sobre os princípios gerais da hermenêutica que apelam à “natureza histórica” do homem. Ele também apresenta um argumento mais específico, afirmando que,

depois que pleno assentimento foi dado à condenação papal tradicional de separação entre Igreja e Estado como uma questão de dever Católico, ainda há espaço para um exame sem preconceitos do conceito americano de separação, porque este último conceito é diferente na questão de princípio político a partir do conceito condenado. … O “Estado” Americano não é um “Estado” Continental; esta é a raiz da diferença.[43]

O “Estado Continental”, explica Murray, foi um produto europeu da época do Renascimento e da Reforma, e era essencialmente paternalista, decidindo qual visão de mundo era mais adequada para as massas iletradas que formavam a grande maioria daqueles a quem governava. Dizem-nos que, no fundo, Leão XIII estava (como o próprio Murray) basicamente apenas preocupado em defender a liberdade da Igreja da interferência do Estado. Essa era a sua “noção central.”[44] No entanto, levando em conta a prevalência da noção “Continental” do que é o Estado – uma noção que ele mesmo tinha como certo – o Papa sentiu-se obrigado a insistir no ‘establishment’*, isto é, um privilégio, para a Igreja enquanto norma, porque isso parecia ser o único meio prático para assegurar sua liberdade. A única alternativa, sob as condições contemporâneas européias, era do tipo “separação” entre a Igreja e o Estado que tentava impor uma ideologia rival, e, assim, configuravam o assédio ou até mesmo a perseguição de Católicos.[45] Murray então completa sua exposição, argumentando que o “Estado” americano limitado é tão distinto deste modelo Continental autoritário que pode seguramente ser “separado” da Igreja, sem comprometer sua liberdade.[46] Portanto , conclui, constituições com base no modelo americano de “separação” na verdade não entram em conflito com as intenções mais profundas de Leão XIII, somente com a realidade superficial do que ele realmente disse.

Este argumento pode parecer plausível o suficiente, até que comecemos a olhar para a evidência sólida de que o único fim real, que Leão XIII tinha em vista era de fato a liberdade da Igreja. Uma vez que Murray admite (pelo menos tacitamente) que as “proposições no papel” deste Pontífice vão contra sua tese, o ônus da prova recai claramente sobre ele para demonstrar que, apesar disso, elas já não possuem mais caráter normativo para a Igreja cem anos depois. Deve-se enfatizar que o que Murray tem de provar é que essa defesa da liberdade da Igreja era o fim único que o Papa Leão tinha em mente quando ele insistiu no estabelecimento pelo Estado do catolicismo como a situação correta ou normativa. Mas tudo o que Murray realmente faz é apresentar evidências de que essa liberdade da Igreja foi a “preocupação central”, de Leão, sua primeira prioridade, na luta contemporânea com o liberalismo Continental. Ele nos diz:

Pode-se começar a apreciar sua centralidade pela contagem do número de vezes que a frase, ou o equivalente a isso, aparece em seus escritos (cerca de oitenta e uma vezes em sessenta documentos). … A liberdade é o primeiro bem da Igreja; e liberdade é a primeira reivindicação que a Igreja faz em face da sociedade e do Estado: “Essa liberdade é tanto um bem da Igreja, como uma obra perfeita e divina, que aqueles que agem contra essa liberdade igualmente agem contra Deus e contra seu dever. “[47]

Murray, em seguida, passa a citar uma série de textos leoninos que, de fato, condenam com muita força todas as formas de intervenção do Estado contra a livre atividade da Igreja,[48] dizendo que “(a) prova decisiva” de sua própria tese “resulta de um entendimento da estrutura da controvérsia de Leão XIII com o Liberalismo sectário Continental …. “[49] Mas o máximo que estes textos possivelmente poderiam “provar decisivamente” é que os ataques à liberdade da Igreja eram o problema mais imediato e mais urgente que Leão teve de enfrentar em seu confronto com regimes hostis. Em nenhum deles há o menor indício de que o reconhecimento do catolicismo pelo Estado seja o único – ou sequer o principal – problema a ser considerado, na medida em que é uma salvaguarda contra tais ataques.[50]Tendo em vista que a “preocupação central” do Papa Leão era libertar a Igreja da opressão, a sua insistente argumentação de que o reconhecimento pelo Estado da verdade do catolicismo como norma estava apenas “historicamente condicionada”, e não de forma vinculativa permanente, é um mero non sequitur**. Não é mais lógico do que alegar que, tendo em vista que a derrota do Japão e da Alemanha era a “preocupação central” do governo americano no início dos anos 40, seus esforços simultâneos para promover (digamos) a saúde pública e o melhoramento dos métodos agrícolas eram apenas interesses “historicamente condicionados” que surgiram como parte do esforço de guerra, e não precisam ser seguidos pelos governos posteriores – como se elevados padrões de saúde e agricultura fossem valiosos para uma nação apenas na medida de sua (real ou imaginária) eficácia para ajudar a derrotar agressão estrangeira armada.

A tese de Murray assenta-se ainda, como vimos, sobre a premissa de que Leão XIII não apreciava a diferença entre o Estado “Continental” e o Estado norte-americano, e não teria encontrado falhas na forma benigna de “separação” Igreja-Estado praticada neste último se a tivesse compreendido melhor. Mas o Papa Leão não era certamente tão politicamente ignorante como esta teoria supõe que ele tenha sido. De fato, sua Encíclica Longinqua (1895) sobre o catolicismo nos Estados Unidos, demonstra que ele compreendia bem a diferença entre os dois tipos de constituição em questão, e que ele, no entanto, rejeitava a idéia (mais tarde revivida por Murray e outros dentro da Igreja) que o modelo americano de “separação” – liberdade total, mas nenhum privilégio – é tudo o que a Igreja jamais poderá exigir do Estado como uma questão de direito divino. Leão XIII disse aos Bispos dos EUA:

Pois, sem a oposição por parte da Constituição do Estado, desimpedida por lei, …é livre para desenvolver-se com segurança e sem obstáculos. Mas, embora tudo isto sendo verdade, se evitará crer, muito erroneamente, de que modelo ideal da situação da Igreja haveria de se buscar na América do Norte ou que universalmente seja admissível ou desejável que o Estado e a Igreja estejam dissociados e separados. O fato de que o catolicismo seja encontrado ileso no meio de vós …tudo isso deve ser atribuído exclusivamenteà fecundidade com a qual a Igreja foi dotada por Deus,…para dar melhores e mais abundantes frutos se, para além da liberdade, gozar do favor do direito e da proteção da autoridade pública.[51]

É importante aqui notar que o Papa Leão menciona legalidade, bem como a conveniência como um critério para avaliar os diferentes modelos de relação Igreja-Estado. Demasiadas vezes, presume-se que a busca tradicional da Igreja para o reconhecimento exclusivo por parte do Estado foi motivada exclusivamente pelos benefícios reais ou imaginários para a Igreja e seus membros, que parecem fluir de tal reconhecimento. Nesta hipótese o caso do ‘estabelecimento’, mesmo em países predominantemente católicos, seria convincentemente refutada se pudesse ser demonstrado (e, talvez, possa ser demonstrado) que, a julgar pela experiência prática de muitos séculos, a própria Igreja geralmente tende a desfrutar melhor saúde, tanto espiritual e temporal, em situações constitucionais, como o dos EUA, onde ela não é estabelecida como a “religião do Estado” e simplesmente aprecia a liberdade de operação, sem interferência de ligações desagradáveis com os poderes temporais.

Esta hipótese, no entanto, é um grave equívoco acerca da doutrina tradicional. Como já vimos, as grandes encíclicas papais sobre a Igreja eo Estado insistem – ao contrário da tese do Pe. Murray – que o reconhecimento cívico do catolicismo como a religião verdadeira é um preceito imutável da lei positiva divina. E Deus impôs essa obrigação não principalmente no interesse da própria Igreja (a sua liberdade, prosperidade, segurança, ou o que for), mas porque surge inexoravelmente a partir da natureza social do homem, a soberania universal de Cristo, a verdade racionalmente demonstrável do catolicismo,[52] e acima de tudo, o Primeiro Mandamento. Nenhuma dessas verdades, claramente, pode ser tida pelos católicos como meras opiniões “historicamente condicionadas”. A melhor refutação da tese de Murray (ou seja, que o «estabelecimento» católico foi entendido basicamente pelo Papa Leão XIII como um simples meio para garantir a liberdade da Igreja) vem do próprio Leão, em uma passagem daImmortale Dei, em que ele não só afirma, mas também lucidamente explica por que esse reconhecimento cívico da verdadeira religião é uma obrigação da lei divina:

Sendo a sociedade política fundada sobre estes princípios, evidente é que ela deve, sem falhar, cumprir por um culto público os numerosos e importantes deveres que a unem a Deus. Se a natureza e a razão impõem a cada um a obrigação de honrar a Deus com um culto santo e sagrado, …à mesma lei adstringem a sociedade civil. Realmente, unidos pelos laços de uma sociedade comum, os homens não dependem menos de Deus do que tomados isoladamente; tanto, pelo menos, quanto o indivíduo, deve a sociedade dar graças a Deus…É por isso que, do mesmo modo que a ninguém é lícito descurar seus deveres para com Deus, e que o maior de todos os deveres é abraçar de espírito e de coração a religião, não aquela que cada um prefere, mas aquela que Deus prescreveu e que provas certas e indubitáveis estabelecem como a única verdadeira entre todas, assim também as sociedades não podem sem crime comportar-se como se Deus absolutamente não existisse, ou prescindir da religião como estranha e inútil, ou admitir uma indiferentemente, segundo seu beneplácito. Honrando a Divindade, devem elas seguir estritamente as regras e o modo segundo os quais o próprio Deus declarou querer ser honrado.[53]

É evidente a partir desta e de outras afirmações fundamentais do Magistério da Igreja, que, de acordo com a sua doutrina – e não apenas de acordo com uma política historicamente condicionada – o reconhecimento da comunidade cívica da verdade católica é principalmente um dever que se deve a Deus, não apenas à Igreja: um dever que, portanto, obtém-se de forma totalmente independente de quaisquer benefícios ou encargos para este último poderia na prática resultar de seu cumprimento.

Alguns esclarecimentos parecem apropriados neste momento. As negações de Murray que o governo é “competente” para “assumir o cuidado da verdade religiosa,” para “inquirir sobre as credenciais teológicas de qualquer grupo religioso”, etc e tal, são, obviamente, corretas se nós as entendermos em um certo sentido. Ninguém em sã consciência jamais sugeriu que a obtenção de um cargo político traga automaticamente com ele,ex officio, algum tipo de infusão especial de sabedoria celestial ou teológica, de modo que, como regra prática geral aplicável, nós, cidadãos comuns, e de fato, os ministros da religião, em qualquer país que seja, deveríamos apresentar questões de doutrina religiosa para o “magistério” de príncipes, presidentes ou burocratas, e humildemente permitir que as nossas consciências fossem formadas pelas suas sagazes decisões. No entanto, o caminho de Murray de pôr o problema, não esclarece duas importantes distinções.

A primeira é a distinção na Doutrina Católica entre um tipo de “juízo teológico”, que é de competência especial do Magistério da Igreja, e um outro tipo que não é. Ao Papa e aos Bispos apenas competem a tarefa de julgar com autoridade que lhes pertence se idéias e práticas específicas são, ou não, compatíveis com a fé e com a moral católicas. Mas a responsabilidade de decidir se o catolicismo, como tal, é verdadeiro compete a todos os seres humanos, enquanto seres racionais: não se deve dizer a um não-católico que ele deve acreditar na Imaculada Conceição, simplesmente porque o Papa, como “autoridade competente”, definiu que seja verdade; deve-se apresentá-la com evidências racionais – que são denominadas de “motivos de credibilidade” para a verdade da religião católica como um todo, como um “pacote de compromissos” que inclui a autoridade papal, a Imaculada Conceição e muitas outras coisas.

A segunda distinção que o tratamento de Murray sobre a “competência” governamental na esfera da religião não torna claro é aquela entre ser “competente”, no sentido de ser qualificado e confiável (“Dr. X é um médico muito competente”), e ser “competente”, no sentido de ser legal ou moralmente responsável por fazer algo. Ser competente no segundo sentido (sendo a “autoridade competente” no que se refere isto ou aquilo) é, naturalmente, bastante compatível com ser totalmente incompetente no primeiro sentido – totalmente qualificado e totalmente confiável. Nem todo titular de um cargo é digno de sua posição.

Se tivermos em mente estas duas distinções, a doutrina católica tradicional sobre os deveres religiosos da autoridade política não soa assim tão absurda como possa transparecer da apresentação que Murray faz. Não se trata do governo poder ser um “juiz da verdade religiosa”, no sentido de usurpar o papel do Magistério papal e episcopal; apenas no sentido de reconhecer aquele papel como divinamente instituído, e, portanto, conformar a lei humana à lei de Deus, sob a sua orientação. Nem atribuir “competência” para autoridades governamentais neste campo significa que, na realidade, os políticos e os governantes possam de alguma forma ser confiáveis para realizar de maneira consistente mesmo este limitado “julgamento” religioso (o reconhecimento da verdadeira religião). Ela simplesmente significa que eles têm a obrigação objetiva de fazê-lo, independentemente de quão sombrio seu nível geral de desempenho possa ser na prática. Assim é com as nossas obrigações no nível individual. Deus obriga – e com a ajuda da graça permite – a raça humana evitar o pecado mortal. Não obstante, em geral, mostremo-nos totalmente inconsistentes e pouco confiáveis no cumprimento desta obrigação primordial.

[1] Murray, JC, C., The Problem of Religious Freedom (PRF) ((Westminster, Maryland, Newman Press, 1965), p. 94. (Este artigo foi originalmente publicado em Estudos Teológicos, vol. XXV, no. 4, dezembro de 1964, pp. 503-575.)

[2] Este passou a ser o 25º aniversário da coroação do Papa Paulo VI.

[3] Carta Apostólica Motu Proprio Ecclesia Dei (02 de julho de 1988), seção 4b.

[4] Cf. Walter H. Abbott (ed.), The Documents of Vatican II (New York, Angelus Books, 1966). Página xi do Prefácio menciona que Murray traduziu a Declaração sobre a Liberdade Religiosa para esta edição. Seu ensaio introdutório, tradução e notas de rodapé são encontrados nas pp. 672-696. A nota sobre abreviaturas (p. Xiv) aponta que em todos os documentos nesta edição, as notas de rodapé não oficiais “são o trabalho do comentarista (cujo nome está no final do ensaio que introduz o documento).”

[5] A posição atual do escritor, a este respeito pode ser encontrada em Religious Liberty and Contraception (John XXIII Fellowship Coop., Melbourne, Austrália, 1988). Nos EUA, está disponível no Catholics United for the Faith, 827 N. 4th Street, Steubenville, Ohio 43952 ($ 12,00 mais despesas de envio).

[6] Cf. Fr. As observações de Curran a este respeito em sua conferência de 11 de Março de 1986, publicada no Origins (N.C. Documentary Service) March 27, 1986, p. 666.

[7] Abbott, Documents, op. cit., p. 693, n. 53.

[8] Cf. Murray, The Problem of Religious Freedom, pp. 91-91.

[9] Murray, J. C., We Hold These Truths: Catholic Reflections on the American Proposition (New York: Sheed & Ward, 1960), p. 49.

[10] Ibid., pp. 72-76

[11] Ibid., p. 74.

[12] Ibid., p. 76.

[13] Cf. Matías García, S.J., “Análisis Histórico,” in La Libertad Religiosa: Análisis de la Declaración “Dignitatis Humanae” (Universidad Pontificia de Comillas: Editorial Razón y Fe, Madrid, 1966), pp. 68-69.

[14] Cf. Nota 1 acima para detalhes da publicação.

[15] Murray, PRF, p. 99. (Esta e todas as outras referências neste artigo ao The Problem of Religious Freedom são da Newman Press edition..)

[16] Ibid., p. 96.

[17] Abbott, Documents, op. cit., p. 684, n. 14.

[18] Cf., por exemplo, Leo XIII, Immortale Dei (1885), nos. 6, 35; Pius IX, Syllabus (1864), no. 77; Pius XI, Quas Primas (1925), no. 32.

[19] Murray, The Problem of Religious Freedom, p. 39.

[20] Ibid., p. 42.

[21] Pius IX, Carta Encíclica Sobre os Erros do Liberalismo, Quanta Cura, 8 Dezembrode 1864, no. 3.

[22] Quanta Cura, no. 6.

[23] Quanta Cura, no. 6 (grifos nossos).

[24] Leo XIII, Carta Encíclica sobre a Constituição Cristã dos Estados, Immortale Dei, 1 November 1885, no. 35.

[25] Immortale Dei, no. 6.

[26] Ibid., (emphasis added).

[27] Pius XI, Carta Encíclica sobre a Festa de Cristo Rei, Quas Primas, 11 December 1925, no. 32.

[28] Murray, The Problem of Religious Freedom, p. 89.

[29] Ibid., p. 88.

[30] Ibid., p. 101.

[31] Ibid., p. 90.

[32] Ibid., p. 88.

[33] Ibid.

[34] Ibid., pp. 88-89.

[35] Pius XII, AlocuçãoaoDécimo Congresso Internacional sobre Ciências Históricas, 7 de Setembro de 1955: AAS 47 (1955), p. 678.

[36] Ibid.

[37] Murray, The Problem of Religious Freedom, pp. 87-88.

[38] Ibid., p. 100.

[39] Ibid., p. 101.

[40] Ibid., p. 41.

[41] Ibid.

[42] Cf. ibid., pp. 103-104.

[43] Murray, J. C., “Leo XIII: Separation of Church and State,” in Theological Studies, vol. XIV, no. 2 (June 1953), p. 185.

[44] Murray, The Problem of Religious Freedom, p. 61. Also cf. Murray, “Current Theology of Religious Freedom,” in Theological Studies. vol. X, no. 3 (September 1949), p. 425.

* Palavra incorporada definitivamente à linguagem culta brasileira, sem possibilidade de aportuguesamento, porque expressa conceito diverso de “estabelecimento”. Além destas duas definições – que correspondem ao conceito que se pretendeu transplantar – “a elite social, econômica e política de uma país” e “grupo de indivíduos com poder e influência em determinada organização ou campo de atividade”

[45] Cf. as seguintes passagens nos artigos de Murray:”Leo XIII: Separation …” op. cit., p. 168; “Current Theology …” op. cit., pp. 422-423; “Leo XIII on Church and State: The General Structure of the Controversy,” in Theological Studies, vol. XIV, no. 1 (March 1953). pp. 12-13; and “Leo XIII: Two Concepts of Government,” in Theological Studies, vol. XIV, no. 4 (December 1953), p. 561.

[46] Cf. Murray, “Leo XIII on Church …” op. cit., pp. 20-21; também We Hold These Truths, op. cit., pp. 69-71.

[47] Murray, The Problem of Religious Freedom, pp. 61-62.

[48] Ibid., pp. 62-63.

[49] Ibid., p. 62.

[50] Cf. Ibid., p. 63.

** Non sequitur é uma expressão latina (em português “não se segue”) que designa a falácia lógica na qual a conclusão não decorre das premissas.Em um non sequitur, a conclusão pode ser verdadeira ou falsa, mas o argumento é falacioso porque há falta de conexão entre a premissa inicial e a conclusão.

[51] Leo XIII, Carta Encíclica sobre o Catolicismo nos Estados Unidos, Longinqua, 6 de Janeiro de 1895, no. 6 (grifosnossos).

[52] O Concílio Vaticano I, ensinando contra o fideísmo, solenemente definiu que a evidência acessível externamente – e não apenas interna ou experiência privada – racionalmente estabelece a origem divina da revelação cristã. Cf. Denzinger-Schönmetzer 3009, 3033, 3034 (NT: de acordo com original desta tradução).

[53] Leo XIII, Immortale Dei, No. 6 (grifo nosso).

FONTE

HARRISON, Fr. Brian W. JOHN COURTNEY MURRAY: A RELIABLE INTERPRETER OF DIGNITATIS HUMANAE? <http://www.rtforum.org/lt/lt33.html#FN_13>. Janeiro de 1991.

PARA CITAR

HARRISON, Pe. Brian W. JOHN COURTNEY MURRAY: UM INTÉRPRETE CONFIÁVEL DA DIGNITATIS HUMANAE? <http://www.apologistascatolicos.com.br/index.php/concilio-vaticano-ii/liberdade-religiosa/766-john-courtney-murray-um-interprete-confiavel-da-dignitatis-humanae> Desde: 02/02/2015. Tradução: JBF