(Abrev. Eclo .; também conhecido como o Livro do Siraque) O mais longo dos livros deuterocanônicos da Bíblia, e o último dos escritos sapientiais do Antigo Testamento na Vulgata.

O NOME

O título habitual do livro nos manuscritos gregos e Padres é: Sophia Iesou uiou Seirach, “a Sabedoria de Jesus, filho de Sirach”, ou simplesmente Sophia Seirach “a Sabedoria de Sirach”. É manifestamente ligado e possivelmente derivado da seguinte assinatura que aparece no final de fragmentos hebreus recém-descobertos de Eclesiástico: “A sabedoria [Hó khmâ] de Simeão, filho de Yeshua, filho de Eleazar, filho de Sira”. De fato, sua forma plena naturalmente levaria a considerá-la como uma representação direta do título hebraico: Hokhmath Yeshua Ben Sira, se não fosse por São Jerônimo, em seu prólogo aos escritos de Salomão, afirmar que o título hebraico da Ecclesiastico era “Mishle” (Parabolæ) de Jesus de Sirac. Talvez no original hebraico do livro suportasse títulos diferentes em momentos diferentes: na verdade, o nome simples Hokhma, “Sabedoria”, é aplicado a ele no Talmude, enquanto escritores rabínicos comumente citam Eclesiástico como Ben Sira. Entre os outros nomes gregos que são dados a Eclesiástico na literatura patrística, pode ser mencionado o simples título de Sophia, “sabedoria”, e a designação honoraria de he panaretos Sophia”, Virtuosíssima Sabedoria”.

Como poderia muito bem ser esperado, os escritores latinos aplicaram títulos a Eclesiástico que são derivados de seus nomes gregos, tais como “Sapientia Sirach” (Rufino); “Jesu, filii Sirach” (Junilius), “Sapienta Jesu” (Codex Claromontanus); “Liber Sapientiae” (Missal Romano). Dificilmente se pode duvidar, no entanto, que a rubrica “Parabolæ Salomonis“, que é prefixada às vezes no Breviário Romano para as citações de Eclesiástico, deva ser rastreada até seu título hebraico falado por São Jerônimo, em seu prólogo aos escritos de Salomão. Seja como for, o livro é mais vulgarmente designado na Igreja latina como “Ecclesiasticus”, ele próprio uma palavra grega com um final Latino. Este último título – não deve ser confundido com “Eclesiastes” (Ecl.) – É o utilizado no concílio de Trento em seu solente decreto relativo ao livro ser considerado como sagrado e canônico. Teve uma estima muito especial, esta obra didática foi feita com a finalidade da leitura geral e de ensino em reuniões da igreja: só este livro, de todos os escritos deuterocanonicos, que também são chamados pelos rufinus Eclesiásticos, foi preservado por meio de preeminência com o nome de Eclesiástico (Liber), que é “um livro de leitura da Igreja”.

CONTEÚDO

O Livro do Eclesiástico é precedido por um prólogo que professa ser o trabalho do tradutor grego a partir do hebraico original e da veracidade do que é inquestionável. Neste prefácio à sua tradução, o escritor descreve, entre outras coisas seu estado de espírito na dura tarefa de traduzir o texto hebraico para o grego. Ele estava profundamente impressionado com a sabedoria dos provérbios contidos no livro, e, portanto, desejava, por meio de uma tradução, colocar esses ensinamentos valiosos ao alcance de qualquer pessoa que desejasse servir-se deles para viver no mais perfeito acordo com a lei de Deus. Este foi um objeto mais digno, e não há dúvida de que, ao coloca-lo diante de si, o tradutor do Eclesiástico percebeu bem o caráter geral do conteúdo desse sagrado escrito. A idéia fundamental do autor do Eclesiástico é a da sabedoria como compreendida e incutida na literatura hebraica inspirada; para os conteúdos deste livro, no entanto variavelmente eles podem aparecer em outros aspectos, admitindo como sendo naturalmente agrupados sob o título geral de “sabedoria”.

Visto deste ponto de vista, o que é de fato universalmente considerado como o próprio ponto de vista do autor, os conteúdos do Esclesiásticos podem ser divididos em duas grandes partes: Capítulos I a XLII, 14; e XLII, 15-1, 26. Os provérbios que essencialmente compõem a primeira parte, diretamente tendem a inculcar temor a Deus e do cumprimento dos Seus mandamentos, no que consiste a verdadeira sabedoria.Isso eles fazem ao apontar, de forma concreta, como o verdadeiro homem sábio deve agir nas múltiplas relações da vida prática. Eles oferecem um fundo mais variado de normas reflexivas de auto-orientação na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, na doença e na saúde, na luta e tentação, na vida social, nas relações com os amigos e inimigos, com altos e baixos, ricos e pobres, com o bom e o mau, o sábio e o insensato, no comércio, negócios, na vocação comum, acima de tudo, na própria casa e família em conexão com a formação de crianças, o tratamento de servos e servas, e a maneira em que um homem deve se comportar em relação a sua própria mulher e as mulheres em geral.

Juntamente com estas máximas, que lembram de perto, tanto em questão e forma os Provérbios de Salomão, a primeira parte do Eclesiástico inclui várias descrições mais ou menos longas da origem e da excelência da sabedoria (cf. i; iv, 12-22; vi, 18-37; xiv, 22 xv, 11; xxiv). O conteúdo da segunda parte do livro é de um caráter decididamente mais homogéneo, mas não contribui menos eficazmente para a fixação diante do tema geral do Eclesiástico. Eles primeiro descrevem em pormenores a Divina sabedoria tão maravilhosamente exibida no reino da natureza (xlii, 15 xliii), e no próximo ilustra a prática de sabedoria nas várias esferas da vida, como se fez conhecida pela história de pessoas ilustres de Israel, de Enoque até o sumo sacerdote Simão, do escritor sagrado contemporâneo (xliv-1, 26). No final do livro (1, 27-29), há em primeiro lugar, uma breve conclusão contendo a assinatura do autor e declaração expressa de seu uso geral; e no próximo, um apêndice (li), no qual o escritor agradece a Deus por seus benefícios, e especialmente pelo dom da sabedoria o qual está anexada ao texto hebraico recentemente descoberto, uma segunda inscrição e a seguinte piedosa ejaculação: “Bem-aventurado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre”.

TEXTO ORIGINAL

Até há pouco tempo a língua original do Livro de Ecclesiastico era um assunto de grande dúvida entre os estudiosos. Eles, é claro, sabiam que o prólogo do tradutor grego afirmava que o trabalho foi escrito originalmente em “hebraico”, hebraisti, mas eles estavam em dúvida quanto ao significado preciso do termo, o que pode significar tanto bom hebraico ou aramaico. Elas estavam igualmente conscientes de que São Jerônimo, em seu prefácio aos escritos de Salomão, fala de um original hebraico como existênte, em seus disa, mas ainda pode ser duvidavo se ele era realmente um texto hebraico, ou uma tradução siríaca ou aramaiaca em caracteres hebraicos. Mais uma vez, a seus olhos, a citação do livro por escritores rabínicos, às vezes em hebraico, por vezes, em aramaico, não pareceu decisiva, uma vez que não tinha certeza de que elas vieram de um original hebraico.E esta era a sua visão também no que diz respeito as citações, desta vez em hebraico clássico, por Bagdad gaon Saadia do décimo século de nossa era, que é do período após o qual todos os vestígios documentais de um texto hebraico da Eclesiástico praticamente desapareceu do mundo cristão. Ainda assim, a maioria dos críticos eram da opinião que a linguagem primitiva do livro era hebraico, aramaico não. Seu principal argumento para isso foi que a versão grega contém alguns erros: por exemplo, XXIV, 37 (. Em Gr, versículo 27), “luz” para “Nilo” (XX); XXV, 22 (Gr. verso 15), “cabeça” por “veneno” (xx); XLVI. 21 (Gr, versículo 18.), “Tirianos” por “inimigos” (XXX); etc .; estas são melhores dpuvidas contabilizada supondo que o tradutor não compreenjdeu o original hebraico anterior a ele.

E assim o assunto ficou até o ano de 1896, que marca o início de um período inteiramente novo na história do texto original do Eclesiástico. Desde essa altura, muitas provs documentais tem vindo a lume, e mostram que o livro foi escrito originalmente em hebraico. Os primeiros fragmentos de um texto hebraico da Ecclesiastico (xxxix, 15-xl, 6) foram trazidos do Oriente para Cambridge, Inglaterra, pela Sra A.S. Lewis; eles foram identificados em maio de 1896, e publicado em “O Expositor” (julho de 1896) por S. Schechter, em Talmudic na Universidade de Cambridge. Por volta da mesma época, em uma caixa de fragmentos adquiridos do Cairo genizzah através do Professor Sayce para a biblioteca Bodleian, de Oxford, nove folhas aparentemente, do mesmo manuscrito (agora denominado B) e contendo xl, 9-XLIX, 11, foram encontrados por A.E. Cowley e Ad. Neubauer, que também publicaram-os (Oxford, 1897) Em seguida seguiu a identificação do professor Schechter, primeiro, de sete folhas do mesmo Codex (B) contendo, XXX, XXXI-11, 11; XXXII, XXXIII 1b-3; XXXV, XXXVI-11, 21; XXXVII, 30; XXXVIII, 28b; XLIX, 14c-LI, 30; e em seguida, de quatro folhas de um manuscrito diferente (chamados de A), e apresentando III, 6e-vii, 31a; XI, 36d-XVI, 26.

Estas onze folhas haviam sido descobertas pelo Dr. Schechtler nos fragmentos trazidos por ele do Cairo genizzah; e é assunto entre os obtidos a partir da mesma fonte do Museu Britânico, que G. Margoliouth encontrou e publicou, em 1899, quatro páginas do manuscrito B contendo XXXI, 12-XXXII, 1-A.; XXXVI, XXXVII-21, 29. No início de 1900, I. Lé vi publicou duas páginas de um terceiro manuscrito (C), XXXVI, 29a-XXXVIII, la, isto é, uma passagem já contida no Códice Bl e dois de quarto manuscrito (D), apresentando de forma defeituosa, VI, 18-VII, 27B, isto é, uma seção já encontrada em códigos A. No início de 1900, também, E.N. Adler publicou quatro páginas do manuscrito A, Vix. VII, 29-XII, 1; e S. Schechter, quatro páginas do manuscrito C, que consistem em meros excertos de IV, 28B-V, 15C; XXV, 11B-XXVI, 2a. Por fim, duas páginas de manuscrito D foram descobertos por Dr. M.S. Gaster, e contém alguns versos dos capítulos. XVIII, XIX, XX, XXVII, alguns dos quais já aparecem nos manuscritos B e C. Assim foi até a metade do ano de 1900, mais de metade de um texto hebraico da Eccleiástico tinha sido identificado e publicado por estudiosos. (Nas indicações precedentes dos fragmentos recém-descobertos do hebraico, os capítulos e versículos são dados de acordo com a numeração da Vulgata Latina).

Como naturalmente se poderia prever, e na verdade era desejável que assim acontecesse, a publicação destes vários fragmentos deu origem a uma controvérsia quanto à originalidade do texto neles exibido. Numa fase muito inicial daquela publicação, os estudiosos notaram facilmente que, embora a língua hebraica dos fragmentos fosse aparentemente clássica, continha, no entanto, leituras que poderiam levar alguém a suspeitar da sua dependência real das versões grega e siríaca do Eclesiástico. de onde importava manifestamente determinar se, e em caso afirmativo, em que medida, os fragmentos hebraicos reproduziam um texto original do livro ou, pelo contrário, simplesmente apresentavam uma retradução tardia de Eclesiástico para o hebraico por meio das versões que acabamos de citar. G. Bickell e o professor D.S. Margoliouth, isto é, os dois homens que, pouco antes da descoberta dos fragmentos hebraicos de Eclesiástico, tentaram retraduzir pequenas partes do livro para o hebraico, declararam-se abertamente contra a originalidade do novo encontrado texto hebraico. Na verdade, pode-se admitir que os esforços implicados pelo próprio trabalho de retradução capacitaram especialmente Margoliouth e Bickell para perceber e apreciar aquelas características que ainda hoje parecem, para muitos estudiosos, favorecer uma certa conexão do texto hebraico com o texto grego e versões siríacas. Continua a ser verdade, no entanto, que, com exceção de Israel Lé e talvez de alguns outros, os mais proeminentes estudiosos da Bíblia e do Talmúdico da época concordam que os fragmentos hebraicos apresentam um texto original. Eles concordam que os argumentos e inferências mais vigorosamente defendidos pelo Professor D.S. Margoliouth em favor do seu ponto de vista foram eliminados através de uma comparação dos fragmentos publicados em 1899 e 1900 com aqueles que apareceram numa data anterior, e também através de um estudo atento de todos os fatos agora disponíveis. Eles admitem prontamente, nos manuscritos até agora recuperados, falhas de escribas, dupletos, arabismos, traços aparentes de dependência de versões existentes e etc. Mas, para eles, todos esses defeitos não refutam a originalidade do texto hebraico, na medida em que podem, e na verdade, em muitos casos, ser explicado pelo caráter muito tardio das cópias agora em nossa posse. Os fragmentos hebraicos de Eclesiástico pertencem, no mínimo, ao décimo, ou mesmo ao décimo primeiro, século de nossa era, e naquela data tardia, todos os tipos de erros poderiam naturalmente ter se infiltrado na linguagem original do livro, porque os copistas judeus da obra não a consideraram canônica. Ao mesmo tempo, esses defeitos não desfiguram completamente a maneira do hebraico em que o Eclesiástico foi escrito primitivamente.

A linguagem dos fragmentos não é manifestamente rabínica, mas sim o hebraico clássico; e esta conclusão é decididamente confirmada por uma comparação do seu texto com o das citações do Eclesiástico, tanto no Talmud como no Saadia, que já foram mencionados. Novamente, o hebraico dos fragmentos recentemente encontrados, embora clássico, ainda é de um tipo distintamente tardio e fornece material considerável para pesquisas lexicográficas. Finalmente, o número comparativamente grande de manuscritos hebraicos recentemente descobertos num só lugar (Cairo) aponta para o facto de a obra na sua forma primitiva ter sido frequentemente transcrita em tempos antigos, e assim dá esperança de que outras cópias, mais ou menos completas, do texto original poderão ser descobertas em alguma data futura. Para tornar conveniente o seu estudo, todos os fragmentos existentes foram reunidos numa esplêndida edição. “Fac-símiles dos fragmentos até agora recuperados do Livro de Eclesiástico em hebraico”(Oxford e Cambridge, 1901). A estrutura métrica e estrófica de partes do texto recém-descoberto foi particularmente investigada por H. Grimme e N. Schlogl, cujo sucesso no assunto é, para dizer o mínimo, indiferente; e por Jos. de uma forma menos arriscada e, portanto, com resultados mais satisfatórios.

VERSÕES ANTIGAS

Foi, naturalmente, a partir de um texto hebraico incomparavelmente melhor do que o que possuímos atualmente que o neto do autor do Eclesiástico traduziu o livro para o grego. Esse tradutor era um judeu palestinense que, em determinado momento, foi ao Egito e desejou tornar a obra acessível, em sua forma grega, aos judeus da Diáspora e, sem dúvida, também a todos os amantes da sabedoria. Seu nome é desconhecido, embora uma tradição antiga, mas pouco confiável (“Synopsis Scripturae Sacrae”, presente nas obras de Santo Atanásio), o chame de Jesus, filho de Sirach.

Suas qualificações literárias para a tarefa que assumiu e concluiu não podem ser plenamente determinadas nos dias de hoje. No entanto, ele é geralmente considerado, com base no caráter geral de sua obra, um homem de boa cultura geral, com um domínio razoável tanto do hebraico quanto do grego. Ele estava plenamente consciente da grande diferença entre o gênio dessas duas línguas e da consequente dificuldade enfrentada por quem buscava fornecer uma versão grega satisfatória de um escrito hebraico. Por isso, pede expressamente, no prólogo de sua obra, a indulgência de seus leitores para quaisquer imperfeições que possam notar em sua tradução. Ele afirma ter dedicado muito tempo e esforço à sua versão do Eclesiástico, e é justo supor que seu trabalho tenha sido não apenas feito com consciência, mas também, em geral, uma tradução bem-sucedida do hebraico original.

Pode-se falar dessa maneira cautelosa sobre o valor exato da tradução grega em sua forma primitiva pelo simples fato de que a comparação dos manuscritos existentes — todos aparentemente derivados de um único exemplar grego — mostra que a tradução original foi frequentemente e, em muitos casos, seriamente alterada.

Os grandes códices unciais, como o Vaticano, o Sinaítico, o Efrêmico e, em parte, o Alexandrino, embora relativamente livres de glosas, contêm um texto inferior. A melhor forma do texto parece estar preservada no Códice Venetus e em certos manuscritos cursivos, ainda que estes tenham muitas glosas.

Sem dúvida, um número considerável dessas glosas pode ser atribuído com segurança ao próprio tradutor, que, em alguns momentos, acrescentou uma palavra ou até algumas palavras ao original diante dele para tornar o significado mais claro ou proteger o texto contra possíveis equívocos. No entanto, a maior parte das glosas se assemelha às adições gregas no Livro dos Provérbios; elas consistem em expansões do pensamento, interpretações helenizantes ou acréscimos retirados de coleções correntes de ditados gnômicos.

Os seguintes são os resultados mais bem estabelecidos que surgem da comparação da versão grega com o texto de nossos fragmentos hebraicos. Muitas vezes, as corrupções do hebraico podem ser descobertas por meio do grego e, inversamente, o texto grego revela-se defeituoso, seja por acréscimos ou omissões, ao ser comparado com passagens paralelas no hebraico.

Em alguns momentos, o hebraico revela uma considerável liberdade de interpretação por parte do tradutor grego; ou permite perceber como o autor da versão confundiu uma letra hebraica com outra; ou ainda, nos fornece um meio de dar sentido a expressões ininteligíveis no texto grego.

Por fim, o texto hebraico confirma a ordem dos conteúdos nos capítulos XXX-XXXVI, tal como apresentado pelas versões siríaca, latina e armênia, em contraste com a ordem artificial encontrada em todos os manuscritos gregos existentes. Assim como o grego, a versão siríaca de Eclesiástico foi feita diretamente do hebraico original. Isso é praticamente admitido universalmente, e a comparação de seu texto com os fragmentos hebraicos recentemente descobertos deve encerrar essa questão para sempre. Como já foi mencionado, a versão siríaca apresenta a mesma ordem do texto hebraico nos capítulos XXX-XXXVI; em particular, contém interpretações equivocadas, cuja origem, embora inexplicável supondo-se um texto grego como base, é facilmente compreendida quando se considera o texto hebraico do qual foi feita.

No entanto, esse texto hebraico deve ter sido muito defeituoso, como demonstram as numerosas e importantes lacunas na tradução siríaca. Parece também que o hebraico foi traduzido de maneira descuidada e, em alguns momentos, até arbitrária pelo próprio tradutor. A versão siríaca tem ainda menos valor crítico nos dias de hoje porque foi consideravelmente revisada, em uma data desconhecida, com base na tradução grega.

Das outras versões antigas do Eclesiástico, a Vetus Latina é a mais importante. Ela foi feita antes da época de São Jerônimo, embora a data precisa de sua origem não possa ser determinada atualmente. O santo doutor aparentemente revisou pouco o texto antes de sua adoção na Vulgata Latina.

A unidade da versão Vetus Latina, que antes era tida como indiscutível, tem sido seriamente questionada nos últimos tempos. O estudioso Ph. Thielmann, o mais recente investigador desse texto, acredita que os capítulos XLIV-1 foram traduzidos por uma pessoa diferente daquela que traduziu o restante do livro, sendo a primeira parte de origem europeia e a segunda, a principal, de origem africana.

Por outro lado, a visão antes contestada por Cornélio, P. Sabatier, E.G. Bengel e outros — a de que a versão latina foi feita diretamente a partir do grego — agora é considerada totalmente certa. A versão manteve muitas palavras gregas em forma latinizada, como eremus (vi, 3), eucharis (vi, 5), basis (vi, 30), acharis (xx, 21), xenia (xx, 31), dioryx (xxiv, 41), poderes (xxvii, 9), entre outras, além de certos graecismos de construção. Isso prova que o texto traduzido para o latim era inequivocamente o grego, e não o hebraico original.

É verdade que outras características da Vetus Latina — especialmente sua organização dos capítulos XXX-XXXVI, que difere da tradução grega e concorda com o texto hebraico — parecem indicar que a versão latina foi baseada diretamente no hebraico. No entanto, um exame recente e crítico de todas essas características nos capítulos I-XLIII levou H. Herkenne a uma conclusão diferente. Considerando todos os fatores, ele afirma que: “Nititur Vetus Latina textu vulgari graeco ad textum hebraicum alterius recensionis graece castigato.” (Veja também Jos. Knabenbauer, S.J., In Ecclesiasticum, p. 34 sq.).

Além das formas graecizadas, a tradução Vetus Latina do Eclesiástico apresenta muitos barbarismos e solecismos (como defunctio, i, 13; religiositas, i, 17, 18, 26; compartior, i, 24; receptibilis, ii, 5; peries, periet, viii, 18; xxxiii, 7; obductio, ii, 2; v, 1, 10; etc.), os quais, quando podem ser rastreados até a forma original da versão, mostram que o tradutor tinha um conhecimento limitado da língua latina.

Além disso, a partir de um número significativo de expressões que certamente são devidas ao tradutor, pode-se inferir que, em alguns momentos, ele não compreendeu corretamente o sentido do grego, e, em outros, foi excessivamente livre na interpretação do texto. A Velha Latina contém muitas linhas ou até versos adicionais, que não aparecem nem no texto grego nem no hebraico. Essas adições importantes — que muitas vezes são evidentes pelo fato de interferirem nos paralelismos poéticos do livro — consistem, em sua maioria, em repetições de declarações anteriores com uma forma ligeiramente diferente ou em glosas inseridas pelo tradutor ou pelos copistas.

Devido à antiguidade da versão latina (provavelmente do século II d.C.) e sua estreita relação tanto com o texto grego quanto com o hebraico, uma boa edição de sua forma primitiva, na medida em que isso possa ser determinado, é um dos principais desejos da crítica textual do Eclesiástico.

Entre as outras versões antigas do Livro do Eclesiástico derivadas do grego, a etíope, a árabe e a copta merecem menção especial.

AUTOR E DATA

O autor do Livro do Eclesiástico não é o rei Salomão, a quem a obra foi frequentemente atribuída, como testemunha Santo Agostinho, “por causa de alguma semelhança de estilo” com Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. No entanto, o mesmo santo doutor afirma que “os mais eruditos” entre os escritores eclesiásticos de seu tempo “sabem muito bem que não deve ser atribuído a ele” (A Cidade de Deus, Livro XVII, cap. XX).

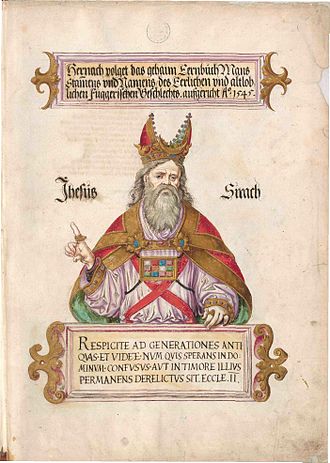

Atualmente, a autoria do livro é universalmente e corretamente atribuída a um certo “Jesus”, sobre cuja pessoa e caráter muito se tem especulado, mas de quem pouco se sabe com certeza. No prólogo grego da obra, o nome próprio do autor é dado como Iesous, informação confirmada pelas assinaturas encontradas no hebraico original (1, 27 [Vulgata 1, 29]; li, 30). Seu sobrenome familiar era Ben Sira, conforme atestado pelo texto hebraico e pelas versões antigas.

Ele é descrito nas versões grega e latina como “um homem de Jerusalém” (1, 29), e evidências internas (cf. xxiv, 13ss.; 1) confirmam essa afirmação, embora essa informação não apareça no hebraico. Sua familiaridade com “a Lei, os Profetas e os outros livros transmitidos pelos pais” — ou seja, as três divisões do cânon hebraico — é atestada distintamente no prólogo da obra. Além disso, os 367 idiomatismos ou expressões identificados nos fragmentos hebraicos, e que derivam das Escrituras judaicas, demonstram amplamente que Jesus, filho de Sirach, possuía um profundo conhecimento do texto bíblico.

Ele foi um observador filosófico da vida, como se pode facilmente inferir pela natureza de seus pensamentos. O próprio autor menciona o conhecimento mais amplo que adquiriu ao viajar extensamente, o que, sem dúvida, utilizou na composição de sua obra (xxxiv, 12).

O período exato da vida do autor ao qual a composição do livro deve ser atribuída não pode ser definido, apesar das conjecturas feitas por alguns estudiosos modernos. Os dados citados por alguns (xxxi, 22ss.; xxxviii, 1-15; etc.) para argumentar que ele teria sido médico são insuficientes. Da mesma forma, a semelhança entre os nomes Jason e Jesus não justifica a identificação de Jesus, filho de Sirach — um homem manifestamente piedoso e honrado — com o ímpio sumo sacerdote helenizante Jasão (175-172 a.C.), cujas ações perversas são descritas em 2 Macabeus 4, 7-26.

O momento em que Jesus, o autor do Eclesiástico, viveu foi alvo de muita discussão no passado. No entanto, atualmente, é possível determiná-lo com razoável precisão. Dois elementos principais auxiliam nessa definição.

O primeiro é fornecido pelo prólogo grego, onde se menciona que o tradutor chegou ao Egito “no trigésimo oitavo ano do rei Euergetes”, pouco tempo depois de ter vertido para o grego a obra de seu avô. O “trigésimo oitavo ano” mencionado não se refere à idade do próprio tradutor, pois tal informação seria irrelevante. Naturalmente, indica o ano de sua chegada ao Egito em relação ao reinado do monarca egípcio Ptolemeu Euergetes. De fato, a construção gramatical grega do trecho no prólogo segue o padrão usado na Septuaginta para indicar os anos de governo de um soberano (cf. Ageu 1,1.10; Zacarias 1,1.7; 7,1; 1 Macabeus 12,42; 14,27 etc.).

Houve, na verdade, dois Ptolemeus com o cognome Euergetes (“Benfeitor”): Ptolemeu III e Ptolemeu VII (Fiscão). No entanto, identificar a qual deles o prólogo se refere é uma questão simples. Como o primeiro, Ptolemeu III, reinou apenas 25 anos (247-222 a.C.), é evidente que o segundo, Ptolemeu VII, é o monarca em questão. Este último compartilhou o trono com seu irmão a partir de 170 a.C. e governou sozinho a partir de 145 a.C., mas costumava contar os anos de seu reinado a partir da data mais antiga. Assim, o “trigésimo oitavo ano de Ptolemeu Euergetes”, no qual o neto de Jesus, filho de Sirach, chegou ao Egito, corresponde ao ano 132 a.C.

Dessa forma, pode-se considerar que o tradutor escreveu entre 40 e 60 anos após a composição original do Eclesiástico, situando a vida e a obra de Jesus, filho de Sirach, entre 190 e 170 a.C. Além disso, não há dúvidas de que o termo pappos e a expressão definitiva ho pappos mou Iesous usados no prólogo referem-se ao avô do tradutor e não a um ancestral mais remoto.

O segundo elemento relevante para determinar a época do autor do Eclesiástico vem do próprio livro. Há muito tempo se reconheceu que, como Ben Sirach descreve com entusiasmo genuíno os feitos do “sumo sacerdote Simão, filho de Onias”, a quem louva como o último na longa linhagem de grandes personagens judaicos, ele deve ter sido testemunha ocular da glória que descreve (cf. 50, 1-16.22-23). Essa era, naturalmente, uma inferência, e, enquanto se baseava apenas em uma interpretação subjetiva da passagem, muitos estudiosos questionaram ou rejeitaram sua validade.

Contudo, com a recente descoberta do texto hebraico original do trecho, surgiu um novo elemento, desta vez objetivo, que praticamente elimina qualquer dúvida quanto à correção dessa inferência. No texto hebraico, logo após o elogio ao sumo sacerdote Simão, o autor insere a seguinte oração fervorosa:

“Que a Sua misericórdia (isto é, a de Yahweh) esteja continuamente com Simão, e que Ele estabeleça com ele a aliança de Fineias, que perdurará com ele e com sua descendência, como os dias do céu” (I, 24).

Obviamente, Simão ainda estava vivo quando esta oração foi assim formulada; e sua redação atual em hebraico implica isso tão claramente que, quando o neto do autor o traduziu para o grego, numa data em que Simão já estava morto há algum tempo, ele sentiu necessidade de modificar o texto diante dele e, portanto, o traduziu em da seguinte maneira geral: Que Sua misericórdia esteja continuamente conosco e que Ele nos redima em Seus dias.

Além de nos permitir perceber que Jesus, filho de Sirac, foi contemporâneo do sumo sacerdote Simão, o capítulo 1 do Eclesiástico nos fornece certos detalhes que nos permitem decidir qual dos dois Simões — ambos sumos sacerdotes, filhos de Onias e conhecidos na história judaica — é aquele descrito pelo autor do livro.

Por um lado, o único título conhecido de Simão I (que ocupou o sumo sacerdócio sob Ptolemeu Sóter, por volta de 300 a.C.) que justificaria o grande elogio feito a Simão em Eclesiástico 1 é o sobrenome “o Justo” (cf. Josefo, Antiguidades dos Judeus, Livro XII, cap. ii, 5), de onde se infere que ele foi um sumo sacerdote renomado, digno de ser celebrado entre os heróis judeus louvados pelo filho de Sirac.

Por outro lado, os detalhes do panegírico de Simão, como os fatos de que ele restaurou e fortaleceu o Templo, fortificou a cidade contra cercos e protegeu a cidade contra ladrões (cf. Sirácida 1:1-4), estão em estreita concordância com o que se sabe sobre a época de Simão II (cerca de 200 a.C.). Enquanto nos dias de Simão I e logo depois o povo não sofreu agressões estrangeiras, nos tempos de Simão II os judeus foram duramente hostilizados por exércitos inimigos, e seu território foi invadido por Antíoco, conforme nos informa Josefo (Antiguidades dos Judeus, Livro XII, cap. iii, 3).

Foi também na época posterior de Simão II que Ptolemeu Filopátor foi impedido, apenas pela oração do sumo sacerdote a Deus, de profanar o Santo dos Santos; ele então iniciou uma terrível perseguição contra os judeus em sua terra e no exterior (cf. III Macabeus, ii, iii).

A partir desses fatos — aos quais outros, apontando na mesma direção, poderiam facilmente ser adicionados —, parece que o autor do Eclesiástico viveu no início do século II a.C. De fato, estudiosos católicos recentes, em número crescente, preferem essa posição àquela que identifica o sumo sacerdote Simão, mencionado em Sirácida 50, com Simão I e que, consequentemente, situa a composição do livro cerca de um século antes (por volta de 280 a.C.).

MÉTODO E COMPOSIÇÃO

Atualmente, existem duas opiniões principais sobre a maneira como o escritor do Eclesiástico compôs a sua obra, e é difícil dizer qual é a mais provável. A primeira, sustentada por muitos estudiosos, diz que um estudo imparcial dos tópicos tratados e de sua disposição real leva à conclusão de que todo o livro é obra de uma única mente. Seus defensores afirmam que, ao longo do livro, um único e mesmo propósito geral pode ser facilmente identificado, a saber: o propósito de ensinar o valor prático da sabedoria hebraica, e que um único e mesmo método no manuseio dos materiais pode ser facilmente percebido, o escritor sempre demonstra amplo conhecimento dos homens e das coisas, e nunca cita qualquer autoridade exterior para o que diz. Afirmam que um exame cuidadoso do conteúdo revelou uma unidade distinta de atitude mental por parte do autor em relação aos mesmos temas principais, em relação a Deus, à vida, à Lei, à sabedoria e etc. Eles não negam a existência de diferenças de tom no livro, mas acham que elas são encontrados em vários parágrafos relacionados a tópicos menores; que as diversidades assim percebidas não vão além do alcance da experiência de um homem; que o autor muito provavelmente escreveu em intervalos diferentes e sob diversas circunstâncias, de modo que não é de se admirar se as peças assim compostas trazem a impressão manifesta de um estado de espírito um tanto diferente. Alguns deles chegam mesmo a admitir que o escritor do Eclesiástico pode, por vezes, ter recolhido pensamentos e máximas que já eram de uso corrente e popular, pode mesmo ter extraído material de colecções de ditos sábios que já não existem ou de discursos inéditos de sábios; mas todos e cada um deles têm certeza de que o autor do livro “não foi um mero colecionador ou compilador; sua personalidade característica se destaca de maneira muito distinta e proeminente para isso, e não obstante o caráter diversificado dos apotegmas, eles são todos resultado de uma visão conectada da vida e do mundo” (Schürer).

A segunda visão sustenta que o Livro do Eclesiástico foi composto por um processo de compilação. Segundo os defensores dessa posição, o caráter compilatório do livro não necessariamente conflita com uma verdadeira unidade de propósito geral que permeia e conecta os elementos da obra; tal propósito prova, de fato, que uma única mente uniu esses elementos para um fim comum, mas isso não resolve a questão central, ou seja, se essa mente única deve ser considerada o autor original do conteúdo do livro ou, antes, o organizador de materiais preexistentes.

Concedendo, então, a existência de um mesmo propósito geral na obra do filho de Sirac e admitindo também que certas partes do Eclesiástico pertencem a ele como autor original, esses estudiosos consideram que, no geral, o livro é uma compilação. De forma resumida, os seguintes são os fundamentos para essa posição:

Em primeiro lugar, pela própria natureza de sua obra, o autor se apresenta como “um respigador após os vindimadores”; e, ao falar assim de si mesmo (Eclo 33,16), dá a entender que era um coletor ou compilador.

Em segundo lugar, a estrutura da obra ainda revela um processo compilatório. O capítulo final (51) é um verdadeiro apêndice ao livro e foi acrescentado após a conclusão da obra, como é provado pelo colofão em 1,29 e seguintes. O primeiro capítulo parece uma introdução geral ao livro e, de fato, difere em tom dos capítulos que o seguem imediatamente, ao mesmo tempo que se assemelha a algumas seções distintas incorporadas em capítulos posteriores.

No corpo do livro, Eclo 36,1-19 é uma oração pelos judeus da Diáspora, totalmente desconectada dos ditos nos versículos seguintes do mesmo capítulo. Eclo 43,15-51,26 é um discurso claramente separado das máximas prudenciais que o precedem imediatamente. Os capítulos 16,24; 24,1; 39,16 marcam novos pontos de partida, o que, junto às numerosas passagens dirigidas ao “meu filho” (2,1; 3,19; 4,1.23; 6,18.24.33 etc.) e à peculiar adição em 1,27-28, atestam contra a unidade literária da obra.

Outros indícios de um processo compilatório também são mencionados. Entre eles, a repetição significativa de vários ditos em diferentes partes do livro (cf. 20,32-33, repetido em 41,17b-18); aparentes discrepâncias de pensamento e doutrina (cf. as diferenças de tom nos capítulos 16; 25; 29,21-41; 40,1-11 etc.); títulos temáticos no início de seções especiais (cf. 31,12; 41,16; 44,1 no hebraico); e um salmo ou cântico adicional encontrado no texto hebraico recém-descoberto, entre 51,12 e 51,13 — tudo isso sendo melhor explicado pelo uso de várias coleções menores, cada uma contendo os mesmos ditos ou variando consideravelmente em sua estrutura e títulos.

Por fim, parece haver um vestígio histórico do caráter compilatório do Eclesiástico em um segundo, porém não autêntico, prólogo do livro, encontrado na Synopsis Sacrae Scripturae. Nesse documento, impresso nas obras de Santo Atanásio e também no início do Eclesiástico na Bíblia Poliglota Complutense, a redação final do livro é atribuída ao tradutor grego como um processo regular de compilação de hinos, ditos, orações etc., que lhe teriam sido deixados por seu avô, Jesus, filho de Sirac.

ENSINAMENTO ÉTICO E DOUTRINAL

Antes de apresentar de forma resumida os principais ensinamentos doutrinários e éticos contidos no Livro do Eclesiástico, não será inútil fazer duas observações preliminares que, embora elementares, devem ser claramente mantidas em mente por qualquer pessoa que deseje avaliar as doutrinas do filho de Sirac de maneira adequada.

Primeiramente, seria obviamente injusto exigir que o conteúdo deste livro sapiencial atinja plenamente os elevados padrões morais da ética cristã ou que iguale, em clareza e precisão, os ensinamentos dogmáticos contidos nos escritos sagrados do Novo Testamento ou na tradição viva da Igreja. Tudo o que pode ser razoavelmente esperado de um livro composto algum tempo antes da Dispensação Cristã é que ele apresente uma doutrina substancialmente boa, ainda que não perfeita, tanto em aspectos doutrinários quanto éticos.

Em segundo lugar, tanto a boa lógica quanto o senso comum exigem que o silêncio do Eclesiástico sobre determinados pontos doutrinais não seja interpretado como uma negação explícita dos mesmos, a menos que se possa demonstrar clara e conclusivamente que tal silêncio deve ser entendido dessa maneira. A obra é composta, em sua maior parte, de ditos desconexos que abordam uma ampla variedade de temas e, por isso, dificilmente, ou nunca, um crítico sério poderá determinar com certeza a razão exata que levou o autor do livro a mencionar ou omitir um determinado ponto doutrinal.

Além disso, diante de um escritor evidentemente apegado às tradições nacionais e religiosas do povo judeu — como o tom geral de seu livro demonstra —, qualquer estudioso digno do nome perceberá facilmente que o silêncio do autor sobre alguma doutrina importante, como por exemplo a do Messias, não constitui prova de que o filho de Sirac não aceitava a crença judaica sobre esse tema, nem de que não compartilhava as expectativas messiânicas de sua época.

Como se pode ver, as duas observações gerais aqui apresentadas simplesmente estabelecem princípios elementares da crítica histórica. Elas não teriam sido enfatizadas se não fosse pelo fato de que, com muita frequência, estudiosos protestantes, movidos pelo desejo de contestar a doutrina católica sobre o caráter inspirado do Eclesiástico, têm feito o possível para depreciar o valor doutrinário e ético desse livro deuterocanônico.

As principais doutrinas dogmáticas de Jesus, filho de Sirac, são as seguintes:

Para ele, assim como para todos os outros escritores inspirados do Antigo Testamento, Deus é único e não há outro além d’Ele (Eclo 36,5). Ele é um Deus vivo e eterno (18,1) e, embora Sua grandeza e misericórdia ultrapassem a compreensão humana, Ele Se revela ao homem por meio de Suas obras maravilhosas (16,18.23; 18,4). Deus é o criador de todas as coisas (18,1; 24,12), que produziu por Sua palavra de comando, marcando-as com sinais de grandeza e bondade (42,15-43).

O homem é a obra-prima da criação divina, feito para a glória de Deus, colocado como rei sobre todas as criaturas (17,1-8), dotado da liberdade de escolher entre o bem e o mal (15,14-22) e responsável por suas próprias ações (17,9-16). Embora tolere o mal moral, Deus o reprova e concede ao homem os meios para evitá-lo (15,11-21). No trato com o homem, Deus é tanto misericordioso quanto justo: “Ele é poderoso para perdoar” (16,12) e “Quão grande é a misericórdia do Senhor e Seu perdão para os que a Ele se voltam” (17,28). No entanto, ninguém deve abusar da misericórdia divina e adiar sua conversão, “pois Sua ira virá de repente, e no tempo da vingança Ele te destruirá” (5,6-9).

Dentre todos os povos, Deus escolheu para Si uma nação especial, Israel, no meio da qual deseja que a sabedoria resida (24,13-16). Em favor desse povo eleito, o filho de Sirac eleva uma fervorosa oração, repleta de recordações das misericórdias divinas para com os patriarcas e profetas, além de ardentes súplicas pela reunião e exaltação de Israel (36,1-19). Fica claro que o patriota judeu que fez essa prece esperava, com confiança, que o retorno de Elias contribuísse para a restauração gloriosa de Israel (cf. 48,10) e para a introdução dos tempos messiânicos. No entanto, ainda que seu silêncio possa ser explicado de várias formas, ele não menciona expressamente uma intervenção especial de Deus em favor do povo judeu, nem a vinda futura de um Messias pessoal.

Ele faz uma alusão clara à narrativa da Queda quando afirma: “Da mulher veio o começo do pecado, e por causa dela todos morremos” (25,33). Além disso, parece relacionar esse desvio original da retidão com as misérias e paixões que pesam sobre os filhos de Adão (40,1-11).

Sobre a vida futura, ele diz muito pouco. As recompensas terrenas ocupam o lugar mais destacado – ou talvez até exclusivo – como sanção para as boas ou más ações no presente (14,22-15,6; 16,1-14). Contudo, isso não deve surpreender ninguém que conheça as limitações da escatologia judaica nas partes mais antigas do Antigo Testamento. O autor apresenta a morte como uma recompensa ou um castigo apenas na medida em que ela é um fim tranquilo para o justo ou uma libertação definitiva dos males terrenos (41,3-4), ou, ao contrário, um fim terrível que surpreende o pecador quando ele menos espera (9,16-17).

Quanto ao submundo ou Sheol, o autor o descreve como um lugar sombrio e melancólico, onde os mortos não louvam a Deus (17,26-27).

A ideia central, dogmática e moral do livro de Eclesiástico é a sabedoria. Ben Sira a descreve sob vários aspectos importantes. Quando fala dela em relação a Deus, quase sempre a reveste de atributos pessoais. A sabedoria é eterna (1,1), insondável (1,6-7) e universal (24,6ss). É o poder formador e criativo do mundo (24,3ss), mas também é criada (1,9; também na versão grega: 24,9). No entanto, no texto hebraico, a sabedoria nunca é tratada como uma pessoa divina distinta e subsistente.

Em relação ao homem, a sabedoria é retratada como uma qualidade que vem do Altíssimo e produz efeitos excelentes naqueles que O amam (1,10-13). Ela se identifica com o “temor de Deus” (1,16), que deve, de modo especial, prevalecer em Israel e promover entre os hebreus o perfeito cumprimento da Lei mosaica. O autor de Eclesiástico vê a Lei como a encarnação viva da sabedoria divina (24,11-20.32-33).

A sabedoria é um tesouro inestimável, cuja aquisição exige dedicação total e cuja transmissão a outros não deve ser negada (6,18-20; 20,32-33). Ela é uma disposição do coração que leva o homem a praticar as virtudes da fé, da esperança e do amor a Deus (2,8-10), da confiança e submissão (2,18-23; 10,23-27). Além disso, assegura felicidade e glória nesta vida (34,14-20; 33,37-38).

A sabedoria impede que o cumprimento da Lei ritual, especialmente os sacrifícios, se torne uma observância meramente externa, sem envolvimento do coração. Ela ensina que a justiça interior é muito mais valiosa do que ofertas ricas a Deus (35). Isso mostra que o ensinamento do autor de Eclesiástico era muito superior ao dos fariseus de uma época posterior, e não ficava atrás do ensinamento dos profetas.

Dignos de elogio também são os numerosos provérbios que Ben Sira oferece para evitar o pecado, o que pode ser considerado a parte negativa da sabedoria prática. Suas máximas contra o orgulho (3,30; 6,2-4; 10,14-30), a avareza (4,36; 5,1; 11,18-21), a inveja (30,22-27; 36,22), a impureza (9,1-13; 19,1-3), a ira (18,1-14; 10,6), a intemperança (37,30-34), a preguiça (7,16; 22,1-2), os pecados da língua (4,30; 7,13-14; 11,2-3; 1,36-40; 5,16-17; 28,15-27) e as más companhias (11,31-36; 22,14-18) revelam uma profunda observação da natureza humana, condenam o vício de forma contundente e, às vezes, apontam o remédio contra as doenças espirituais.

Provavelmente, o sucesso de Ben Sira em estigmatizar os vícios foi tão grande quanto seu êxito em ensinar diretamente a virtude. Isso explica por que seu livro foi tão amplamente utilizado nos primeiros dias do Cristianismo para a leitura pública na igreja e por que carrega até hoje o título preeminente de “Eclesiástico”.

Juntamente com esses ensinamentos, que em sua maioria abordam a moralidade individual, o Livro de Eclesiástico contém valiosas lições relativas às diversas classes que compõem a sociedade humana. A base natural da sociedade é a família, e Ben Sira oferece uma série de conselhos especialmente aplicáveis ao círculo doméstico de sua época. Ele aconselha que o homem que deseja se tornar chefe de uma família escolha sua esposa com base em seu valor moral (36, 23-26; 40, 19-23). Ele descreve repetidamente as preciosas vantagens de possuir uma boa esposa e contrasta isso com a miséria resultante da escolha de uma mulher indigna (26, 1-24; 25, 17-36).

O homem, como chefe da família, é retratado como investido de maior autoridade do que seria concedida a ele em nossa sociedade moderna, mas Ben Sira não deixa de destacar suas inúmeras responsabilidades para com aqueles que estão sob seus cuidados: seus filhos, especialmente a filha, cujo bem-estar ele poderia ser tentado a negligenciar (7, 25ss.), e seus servos, sobre os quais escreve: “Que um servo sábio seja querido para ti como tua própria alma” (7, 23; 33, 31), sem, no entanto, incentivar a preguiça ou outros vícios dos servos (33, 25-30). As obrigações dos filhos para com seus pais são frequentemente enfatizadas com grande beleza (7, 29-30, etc.).

Ben Sira também dedica vários ensinamentos à escolha e ao valor de um verdadeiro amigo (6, 6-17; 9, 14-15; 12, 8-9), à necessidade de preservá-lo com cuidado (22, 25-32), e aos perigos da amizade infiel (27, 1-6, 17-24; 33, 6). Ele não se opõe às autoridades, mas, ao contrário, considera que a hierarquia social é uma expressão da vontade de Deus, segundo a qual alguns ocupam posições elevadas, enquanto outros ocupam posições humildes (33, 7-15). Para ele, todas as classes da sociedade — ricos e pobres, sábios e ignorantes — podem se tornar sábias (37, 21-29).

Ben Sira ensina que um governante deve lembrar-se de que está nas mãos de Deus e deve administrar a justiça de forma igual para ricos e pobres (5, 18; 10, 1-13). Ele exorta os ricos a darem esmolas e visitarem os pobres e aflitos (4, 1-11; 7, 38-39; 12, 1-7), pois a esmola é um meio de obter o perdão dos pecados (3, 33-34; 7, 10, 36), enquanto a dureza de coração é prejudicial em todos os sentidos (34, 25-29). Por outro lado, ele aconselha as classes mais baixas a serem submissas aos superiores e a suportarem pacientemente aqueles que não podem ser resistidos de forma segura e direta (8, 1-13; 9, 18-21; 13, 1-8).

Ben Sira não é um misantropo que se opõe rigidamente aos prazeres legítimos e aos costumes sociais estabelecidos (31, 12-42; 32, 1ss.), embora critique com severidade e justiça o parasitismo (29, 28-35; 11, 29-32). Ele também tem palavras favoráveis sobre os médicos (38, 1-15) e sobre os mortos (7, 37; 38, 16-24), além de alertas rigorosos sobre os perigos envolvidos nos negócios (26, 28; 27, 1-4; 8, 15-16).

BIBLIOGRAFIA

Autores católicos são marcados com um asterisco (*).

Comentários:

CALMET* (Veneza, 1751); FRITZSCHE (Leipzig, 1859); BISSELL (Nova York, 1880); LESETRE* (Paris, 1880); EDERSHEIM (Londres, 1888); ZOCKLER (Munique, 1891); RYSSEL (Tübingen, 1900-1901); KNABENBAUER* (Paris, 1902).

Introduções ao Antigo Testamento:

RAULT* (Paris, 1882); VIGOUROUX* (Paris, 1886); CORNELY* (Paris, 1886); TRONCHON-LESETRE* (Paris, 1890); KONIG (Bonn, 1893); CORNILL (Freiburg, 1899); GIGOT* (Nova York, 1906).

Monografias sobre Versões Antigas:

PETERS* (Freiburg, 1898); HERKENNE* (Leipzig, 1899).

Literatura sobre Fragmentos Hebraicos:

TOUZARD* (Paris, 1901); KNABENBAUER* (Paris, 1902).

FONTE

Gigot, Francis. “Eclesiástico.” The Catholic Encyclopedia, vol. 5, Robert Appleton Company, 1909, www.newadvent.org/cathen/05263a.htm. Acessado em 17 de agosto de 2014.

Parabéns Rafael Rodrigues pelo excelente artigo.

Obrigado Luiz.